特集4 増大する救急需要への対応

1.救急業務の現況

令和5年中の救急自動車による全国の救急出動件数は、763万8,558件となっており、1日平均では約2万928件で、平均すると約4.1秒に1回の割合で救急自動車が出動したことになる。また、救急自動車による搬送人員は、664万1,420人となっている。これは国民の延べ19人に1人が救急自動車によって搬送されたことになる。令和5年の救急自動車による全国の救急出動件数や搬送人員は集計を開始した昭和38年以降、最多となった。さらに、現場到着所要時間(119番通報を受けてから現場に到着するまでに要した時間)の平均は約10.0分(前年約10.3分)となっており、新型コロナウイルス感染症禍(以下、本特集において「新型コロナ禍」という。)前の令和元年と比べ、約1.3分延伸している。また、病院収容所要時間(119番通報を受けてから医師に引き継ぐまでに要した時間)の平均は約45.6分(前年約47.2分)となっており、新型コロナ禍前の令和元年と比べ、約6.1分延伸している。

救急需要増大の要因の一つとして、高齢化の進展が挙げられる。令和5年中の搬送人員に占める高齢者の割合は61.6%となっており、高齢者の約9人に1人が搬送されていることになる。

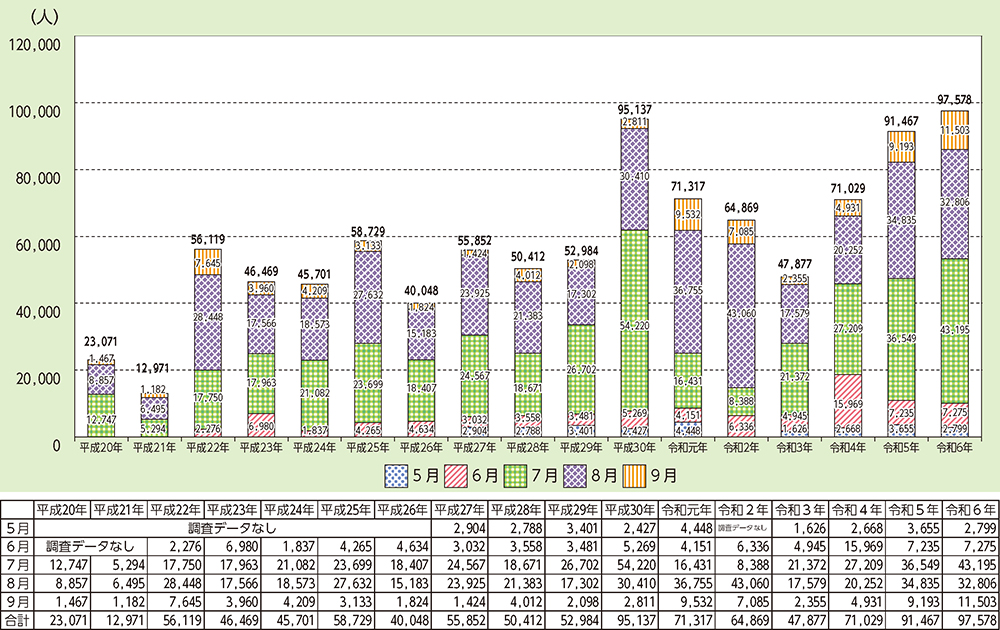

また、熱中症患者が増加する夏季には、特に救急需要の高まりが見られ、令和6年は、非常に厳しい暑さが長期間にわたって続いたことから、5月から9月までにおける全国の熱中症による救急搬送人員は9万7,578人となり、集計を開始した平成20年以降、最多となった(特集4-1図)。