4.令和6年能登半島地震等を踏まえた取組

令和6年能登半島地震では、52日間で述べ5万9,000人が出動し、捜索・救助活動を中心として、孤立地域からの救助や物資搬送、病院や高齢者福祉施設からの転院搬送、被災消防本部の業務支援など、被災地の様々なニーズに応えた活動に従事し、緊急消防援助隊と地元消防本部等により、64日間で295人を救出した。

これまでの実災害や訓練等の積み重ねを踏まえ、迅速に出動し、発災翌日の1月2日の朝までに石川県内に進出することができた一方で課題も明らかになった。道路損壊や土砂崩落等により、大型車両による奥能登地域への進出が困難で、普通車クラスの一部の消防車両で人員・資機材を積載して進出するとともに、自衛隊等とも連携して空や海から進出することとなった。また、積雪寒冷地等であったことにより、活動及び宿営において過酷な環境であったことを踏まえ、隊員の活動環境改善が求められた。これらの課題や教訓を踏まえ、緊急消防援助隊の更なる充実に向け、以下の取組を図っていく。

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

陸路進出の様子

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

宿営地の様子

(1)応援部隊の被災地への迅速な進出

小型軽量化された車両・資機材の整備や、空路・海路での被災地進出に向けた関係機関との実践的な輸送・進出訓練等により、部隊の機動性を高め、道路状況が悪い場合でも被災地へ迅速に進出できるようにする。また、狭隘な道路でも人員輸送や資機材搬送が可能な車両、関係機関の航空機や船舶を活用した進出が可能な車両、悪路等の悪条件でも救助可能な車両を組み合わせた部隊編成にしていく。

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

悪路走行可能な小型車両

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

航空機で輸送可能な車両

(2)関係機関との一層の連携強化

自衛隊や海上保安庁と連携した輸送機や船舶等での進出が有効であったことから、部隊の空路・海路進出が迅速に行えるよう、緊急消防援助隊地域ブロック合同訓練等の様々な機会を捉えて、自衛隊等と連携強化を図り、関係機関と連携した実践的な輸送・進出訓練を実施していく。

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

自衛隊輸送機との連携

(3)航空運用調整の強化

ヘリコプターによる救助活動等を迅速かつ効果的に行うためにも、都道府県災害対策本部に設置され、ヘリコプターに関する任務の集約・調整を行う「航空運用調整班」が十分に機能するように、航空運用調整班の運営方法の確認や緊急消防援助隊地域ブロック合同訓練をはじめとする各種訓練を通じて、航空運用調整班の災害対応能力を向上させる。

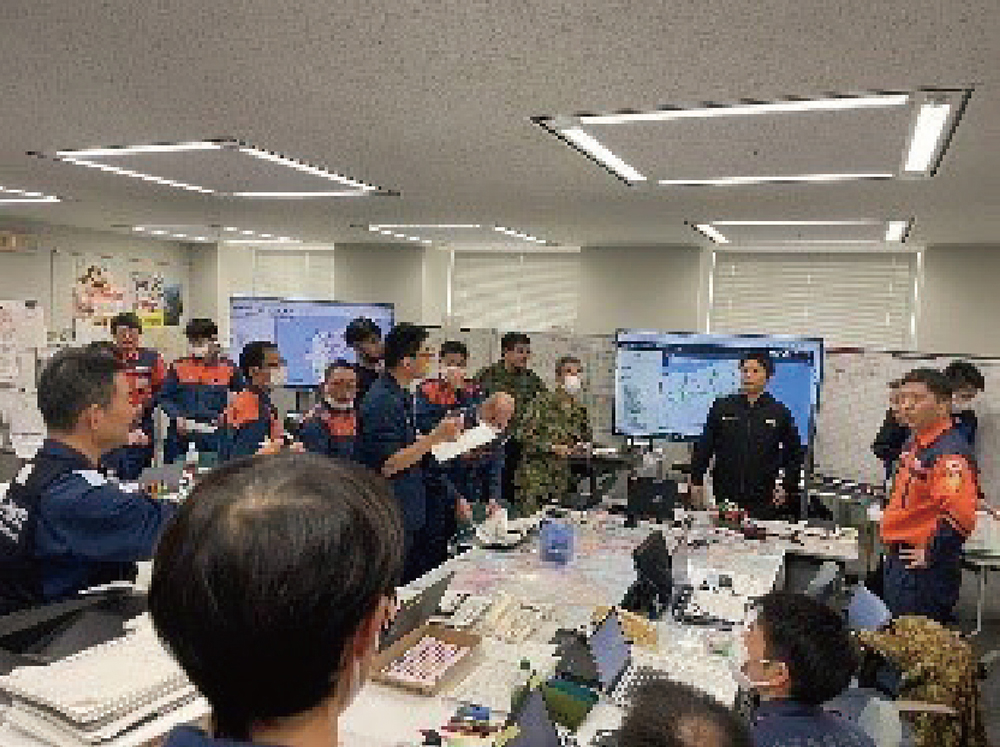

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

災害対策本部(航空運用調整班の状況)

(4)緊急消防援助隊の活動環境の整備

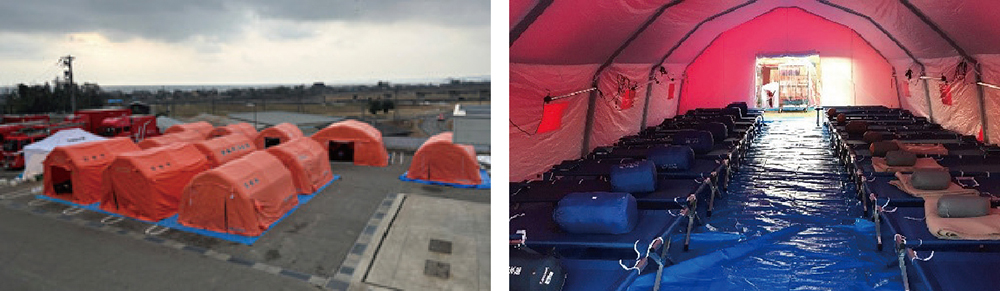

積雪寒冷地等の過酷な状況においても、緊急消防援助隊の隊員が救助活動等に集中して従事できるよう、高機能エアーテントや暖房器具等の資機材等の整備による隊員の活動環境改善に資する取組を推進する。また、緊急消防援助隊として出動した隊員の処遇の改善を図る。

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

高機能エアーテント

(5)おわりに

緊急消防援助隊の発足から間もなく30年を迎える中、緊急消防援助隊の災害対応力の充実強化に向けた様々な取組を行い、多くの大規模災害等において人命救助活動等に多大なる成果を上げてきた。今後も、緊急消防援助隊基本計画に基づく、関係機関との訓練等を通じた連携強化に資する取組を中心として、緊急消防援助隊の一層の充実強化を図っていく。