特集8 新技術の進展を踏まえた消防防災行政の対応

科学技術の発展は、新たな技術や製品の開発・導入を通じて、国民生活に様々な便益をもたらし、社会的な課題の解決に貢献するものである。消防防災行政においても、消防の使命である国民の生命、身体及び財産の保護の観点から、新技術を積極的に活用していく必要がある。消防庁では、消防研究センターを中心に、消防機関や民間企業、他の研究機関等の関係者と連携を図り、消防防災の現場への実装を重点とした科学技術の研究開発を推進している。

一方、科学技術の発展は、多くの成果をもたらすと同時に、消防防災行政において対応すべき新たな課題をもたらしている。特に、我が国では「グリーントランスフォーメーション」(以下、本特集において「GX」という。)を加速させる観点から、太陽光をはじめとする再生可能エネルギーの主力電源化や、幅広い分野における水素の導入促進、蓄電池の国内製造基盤の確立、次世代自動車の普及などを進めているが、このような新エネルギーへの転換に伴い、従来とは異なる消防活動が求められるとともに、安全性の確保を前提として、消防法令における規制のあり方についての検討が必要とされている。

1.新技術の活用による消防力の向上

(1)令和6年能登半島地震を踏まえた有効な新技術

令和6年能登半島地震の教訓を踏まえ、政府の災害応急対応を振り返る中で浮かび上がった課題を乗り越えるための方策や、災害対応上有効と認められる新技術等を洗い出し、今後の対策に反映する観点から、政府においては「令和6年能登半島地震に係る検証チーム」が開催され、令和6年6月に「令和6年能登半島地震に係る災害応急対応の自主点検レポート」及び「令和6年能登半島地震を踏まえた有効な新技術~自治体等活用促進カタログ~」(以下、本特集において「自主点検レポート等」という。)が取りまとめられた。

消防防災分野においては、以下の新技術等が自主点検レポート等に取りまとめられており、今後、より一層の活用を推進していく必要がある。

ア ドローンによる災害事象の早期覚知・被災状況把握

ドローンによる災害事象の早期覚知・被害状況の把握により、消防活動の時間短縮と消防隊員の安全を確保した活動が可能となる。

また、強風・豪雨などの悪条件下においても使用可能な全天候型ドローンを活用することにより、迅速な情報収集が可能となる。

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

イ 小型化・軽量化された消防車両等の活用

機動性が高い小型車両を活用することで、狭小・狭隘な道路の通行が可能となり、迅速な救助活動等が期待できる。

また、車両の小型化・軽量化により、自衛隊輸送機への積載が可能となり、被災地への進出が可能となる。

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

ウ 安定的な衛星通信を活用した活動部隊の通信環境の整備

衛星通信が可能な資機材等の整備を進めることにより、被災地における通信が安定化し、被災状況の伝達・共有や部隊運用の連絡調整を迅速・円滑に行うことが可能となり、活動部隊等のパフォーマンスが格段に向上する。

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

(2)官民連携による研究開発

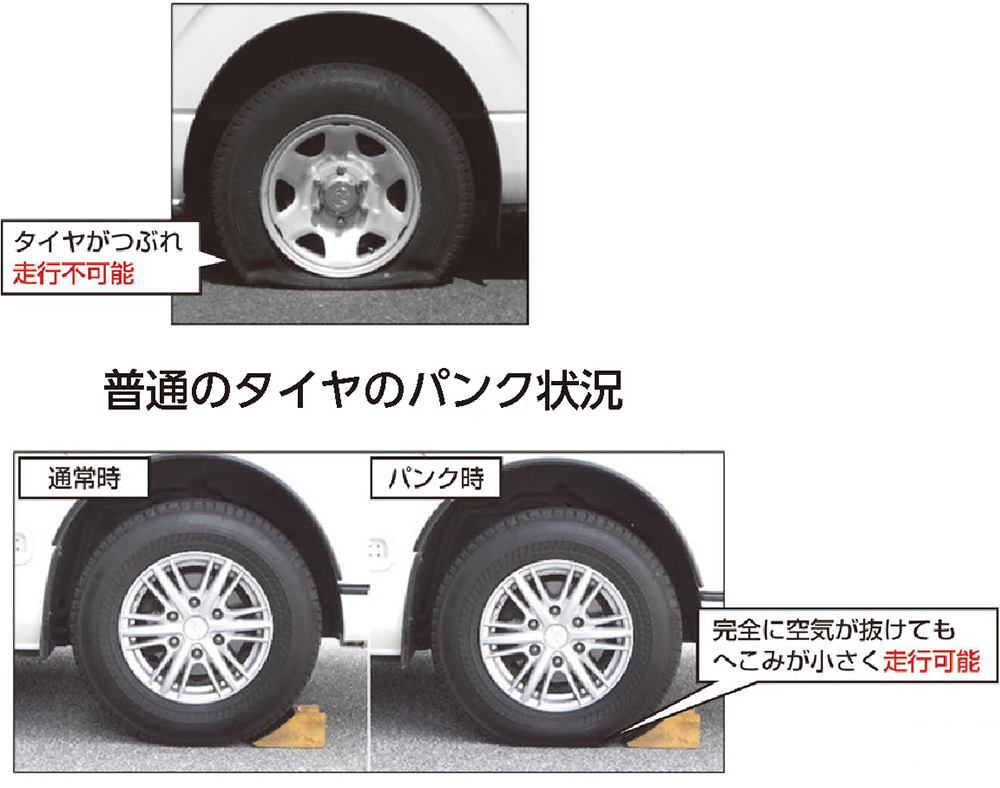

ア 救急車・指揮車用パンク対応タイヤ

消防研究センターは、全国消防長会からの「平成28年熊本地震に関する緊急要望」を受け、株式会社ブリヂストンと共同で救急車・指揮車用パンク対応タイヤを研究開発した。

パンク対応タイヤは、パンクした状態であっても、傷病者の病院搬送やタイヤ交換場所までの走行ができるよう、時速40㎞で少なくとも距離50㎞走行可能なことが確認されている。令和4年10月から消防本部向けの製品として販売されている。

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

イ 木造密集市街地及び伝統的建造物の延焼防止のための高粘度液体放射装置

消防防災科学技術研究推進制度*1により、学校法人工学院大学、学校法人東京理科大学及び能美防災株式会社は、長野市消防局や糸魚川市消防本部の協力を得て、木造密集市街地及び伝統的建造物の延焼防止のための高粘度液体放射装置を研究開発した。

開発した高粘度液体は、力を加えると粘度が低下し、力を取り除くと粘度が回復する性質がある。そのため、圧力を加えることで水と同様に放射でき、また、対象物に保水した状態で付着するため、少量の放水で飛び火などによる延焼拡大を抑制する効果が期待できる。本研究は、日本火災学会技術賞(令和6年度)を受賞している。

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

(3)新技術の実用化に向けた今後の対応

消防防災科学技術研究推進制度においては、自主点検レポート等を踏まえ、新技術の実用化に向けた研究開発を推進するため、令和7年度の研究開発課題として以下の研究テーマ等を公募した。今後、外部有識者による評価会の審議結果を踏まえ令和7年度の研究開発課題を採択し、委託研究を実施する予定としている。

ア テーマ①:令和6年能登半島地震の検証を踏まえた新技術の開発

消防庁では、令和6年能登半島地震により石川県輪島市において発生した大規模火災における原因調査の結果等を踏まえ、今後取り組むべき火災予防、消防活動、消防体制等の充実強化のあり方について検討するため「輪島市大規模火災を踏まえた消防防災対策のあり方に関する検討会」を開催した。この検討会において、津波警報発令下における浸水想定区域内での消防活動が課題として取り上げられた。

そこで、地震や津波発生時の大規模な火災現場など、消防隊員の進入が困難な区域で消防隊員の安全を確保した上で消火活動を継続するため、次の研究開発課題を募集した。

・無人走行放水ロボットの研究開発

・消火用ドローンの研究開発

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

イ テーマ②:現場活用検証

消防庁では、指令・業務システムの高度化や新たな情報収集システム(消防映像共有システム)の構築、ドローンの配備・活用等、AIやDXを推進する技術の導入を推進している。

そこで、消防防災の現場に既に導入、又は試験導入(予定も可能)しているAIやDX技術について、現場運用において検証し、必要となる機器の改良や消防機関等における実運用に必要なマニュアル等を作成すること等を目的に次の研究開発課題を募集した。

・消防防災分野におけるAIやDXを推進する技術の現場活用検証 等

ウ テーマ③:施策関連

消防庁の施策に関連して特に必要と考えられる次の研究開発課題を募集するとともに、研究者がテーマを設定するテーマ自由型研究開発を募集した。

・ICT技術等を活用した救急業務の効率化等に関する研究

・設置及び原状回復が容易な感震ブレーカーの開発

・デジタル技術を活用した危険物施設の定期点検に係る点検方法の研究 等

*1 消防防災科学技術研究推進制度:消防庁の重要施策推進のため、消防庁の調査検討事業等に資する研究・開発で、特に緊急性・迅速性が求められるものを民間企業等に委託する事業。