2.新たな課題への対応

新エネルギーを利用する発電施設や製品等における火災事例の発生により、消防機関において従来とは異なる消防活動が求められる場面が増えてきている。こうした中、消防庁として、各消防機関で適切な消防活動が行われるよう対策を講じる必要がある。

また、危険物規制など消防法令に基づく規制のあり方についての検討も求められている。

(1)新エネルギーへの転換に伴う新たな消防活動

ア 太陽光発電施設における火災への対応

2050年カーボンニュートラルに向けて、太陽光発電の導入拡大が進められており、事業所や住宅における普及が推進されている。

一方で、令和6年3月27日に鹿児島県伊佐市内におけるメガソーラー発電施設に併設された大容量のリチウムイオン蓄電池設備のある建屋内での爆発により、消防活動中の消防隊員4人が負傷する事案が発生するなど、太陽光発電施設における火災事例が各地でみられている。

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

太陽光発電施設を含めた電気施設の火災は、感電危険や絶縁被覆等の燃焼による有毒ガスの発生など消防活動上の困難性・危険性が高く、安全管理上特段の注意を払う必要がある。

消防庁としては、「電気施設等における警防活動時等の留意事項について」(令和6年4月26日付け通知)を発出し、消防本部の消防活動における安全対策を周知している。

イ 次世代自動車事故等への対応

近年、電気自動車等の環境性能に優れた次世代自動車の普及が進んでおり、国内の自動車全体に占める割合は令和6年3月末時点で15%(一般財団法人自動車検査登録情報協会)を超え、更なる普及が予想されている。

このような中、次世代自動車が関連した事故等に消防隊員が対応する機会の増加が見込まれることから、消防庁では、こうした社会インフラの進化に対応した安全かつ確実な消防活動を行っていくための取組を行っている。

令和3年3月には、「次世代自動車事故等における消防機関の活動要領」を策定し、以下のような各車両の特性に応じた標準的な活動要領として各消防本部等へ助言し、各消防本部等における教育・訓練等を支援している。

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

(ア)ハイブリッド自動車(HV:Hybrid Vehicle)、電気自動車(EV:Electric Vehicle)

高電圧バッテリーを搭載していることを踏まえた消防活動が必要となる。具体的には、感電や回路短絡による火災といった二次災害を防ぐため、回路遮断や絶縁保護具等の安全対策を図った上で救助活動を行うことや、火災発生時には高電圧バッテリーの冷却や再発火防止のために大量の水で消火活動を行うこととしている。

(イ)燃料電池自動車(FCV:Fuel Cell Vehicle)

高電圧バッテリーに加えて、高圧ガスタンクを搭載しており、タンクが加熱された際、安全弁が作動して高圧の水素ガスが放出されること等を踏まえた消防活動が必要となる。具体的には、水素ガス及び水素火炎は目に見えないことから、風上側からタンク付近を避けて近づくとともに、ガス漏えい音の確認や水素ガス測定器等を用いた測定、送排風機等を用いたガスの拡散等を行いながら活動することとしている。

(ウ)天然ガス自動車(NGV:Natural Gas Vehicle)

燃料電池自動車と同じく高圧ガスタンクの搭載等を踏まえた活動が必要となるが、天然ガス自動車には、ガソリンを搭載した「バイフューエル車」があることから、ガソリン車と勘違いしてガス漏れ等を見落とすことのないよう留意することとしている。

(2)新たなエネルギー技術に対応するための危険物規制のあり方の検討

ア 水素エネルギーへの対応

「デフレ完全脱却のための総合経済対策」(令和5年11月2日閣議決定)において、「事業者によるGXの取組の環境を整備するため、水素等のGX新技術に関連する危険物規制の調査・見直し検討に取り組む」こととされた。このことを踏まえ、水素等のGX新技術に関連する危険物規制の諸課題を把握するため、消防庁では、水素等の製造・輸送・利用に関連する業界団体、関連企業が立地する地方公共団体に対してヒアリング調査を実施した。その結果、主に以下の課題が明らかになった。

① 危険物規制の技術基準について

危険物施設と高圧ガス施設の間に設ける安全のための距離や、危険物の長距離配管の厚さについて、リスクに応じた柔軟な対応が可能な基準の整備。

② 危険物規制の手続について

更新手続や立会いによる検査等の簡略化。

③ その他

消防本部の審査・検査業務における高度な専門性の支援。

こうした課題を踏まえて、消防庁では、「水素等のGX新技術に係る危険物規制に関する検討会」を開催し、危険物規制のあり方について検討している。

イ リチウムイオン蓄電池への対応

リチウムイオン蓄電池は、携帯電話、パソコン、電気自動車などの様々な用途に使用され、広く国民生活に普及している。

リチウムイオン蓄電池が発火源となる火災件数は増加傾向にあり、消防庁として、ホームページやSNS等を活用し、誤った使用方法に関する注意喚起や正しい廃棄方法の広報活動などを行っている。

また、リチウムイオン蓄電池に用いられる電解液は、石油類と同様の火災危険性を有する危険物(引火性液体)であり、物流倉庫や電気自動車の製造工場など、一定量以上のリチウムイオン蓄電池の貯蔵等を行う施設については、消防法により危険物施設として一定の安全対策を求めている。

消防庁では、令和4年度及び令和5年度に「リチウムイオン蓄電池に係る火災予防上の安全対策に関する検討会」(以下、本特集において「検討会」という。)を開催し、リチウムイオン蓄電池の火災危険性や貯蔵等を行う施設の実態を踏まえた特例基準等について検討を進めるとともに、順次、消防法令で規定する危険物規制の技術基準の改正を行ってきた。

(ア)屋外に設けるリチウムイオン蓄電池設備に係る特例基準

屋外に設けるリチウムイオン蓄電池設備のうち、一定の安全基準に適合するなどの条件を満たすものについては、出火及び類焼の危険性が低く、消火活動の困難性や他の建築物等への延焼の蓋然性が低いことから、令和5年9月に「危険物の規制に関する規則」の一部を改正し、周囲に設ける空地等の規制を適用しないこととした。

(イ)リチウムイオン蓄電池を貯蔵する倉庫(屋内貯蔵所)に係る特例基準

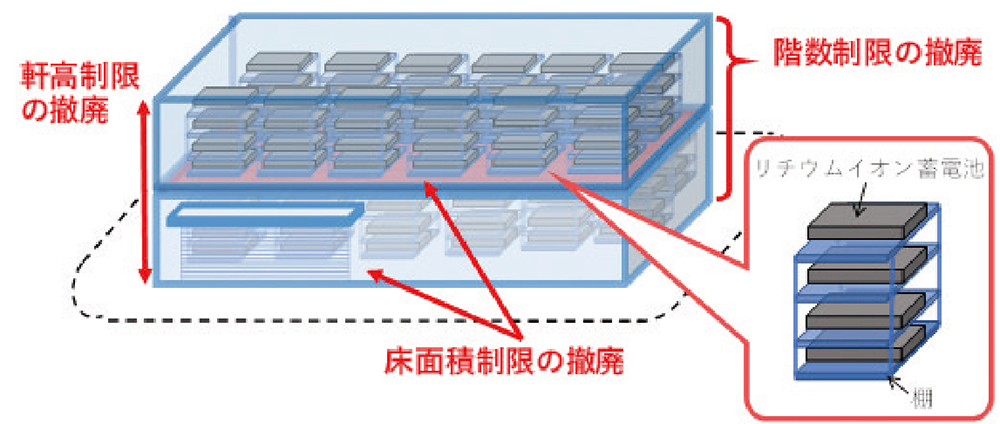

検討会で実施した消火実験等の結果から、リチウムイオン蓄電池を貯蔵する倉庫(屋内貯蔵所)のうち、所要の性能を有するスプリンクラー設備を設ける等の安全対策を講じたものについては、消火活動の困難性や他の建築物等への延焼の蓋然性が低いことから、令和5年12月に「危険物の規制に関する政令」の一部を改正し、階数、面積等を制限する規制を適用しないこととした(特集8-1図)。

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

特集8-1図 リチウムイオン蓄電池を貯蔵する屋内貯蔵所

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

(ウ)リチウムイオン蓄電池の組立て等を行う工場等(一般取扱所)に係る特例基準

規制改革実施計画(令和5年6月16日閣議決定)において、「消防庁は、電気自動車分野で国際競争が激化する中、欧米での事業環境とイコールフッティングとなることを目指し、国際規格を満たすなど一定の安全性を有する車載用リチウムイオン蓄電池に係る危険物規制の体系・適用の在り方について、海外の状況等との比較も含めて課題を洗い出し、安全の確保を前提に、その後速やかに結論を得る。」とされた。また、「リチウムイオン電池の消火設備について、スプリンクラーを消火設備とすることを可能とするための必要な措置を講ずる。」とされた。

検討会では、電気自動車工場等の実態を踏まえ、リチウムイオン蓄電池の組立て等を行う工場等(一般取扱所)について、リチウムイオン蓄電池の集積方法や充電率に応じた安全対策を講じる場合には、建物周囲に設ける空地等の規制や泡消火設備の設置等の規制を適用しない旨の特例基準について一定の結論を得た。この結論を踏まえ、今後、所要の法令改正を行うこととしている。