2 消防車両等と消防水利

(1)消防車両等の整備

消防本部及び消防署においては、消防活動に必要となる消防ポンプ自動車、水槽付消防ポンプ自動車、はしご自動車、化学消防車、救急自動車、救助工作車、消防ヘリコプター等が整備されている。

また、消防団においては、消防ポンプ自動車、小型動力ポンプ付積載車、救助資機材搭載型車両等が整備されている(第2―1―2表)。

(2)消防水利

消防水利は、火災鎮圧のためには消防車両等とともに不可欠なものである。

消防水利には、河川、池、湖、沼、海等の自然水利と消火栓、防火水槽等の人工水利がある。

自然水利は、人工水利と並んで消防水利としての重要な役割を果たしているが、季節により使用不能となったり、取水場所が制限されることがあるので、消防水利の配置に当たっては、自然水利と人工水利の適切な組合せを考慮することが必要である。

また、人工水利には、消火栓、防火水槽等があるが、阪神・淡路大震災以後、特に大規模地震に対する関心の高まりとともに、消火栓との適切な組合せによる消防水利の多元化が要請されている(第2―1―3表)。

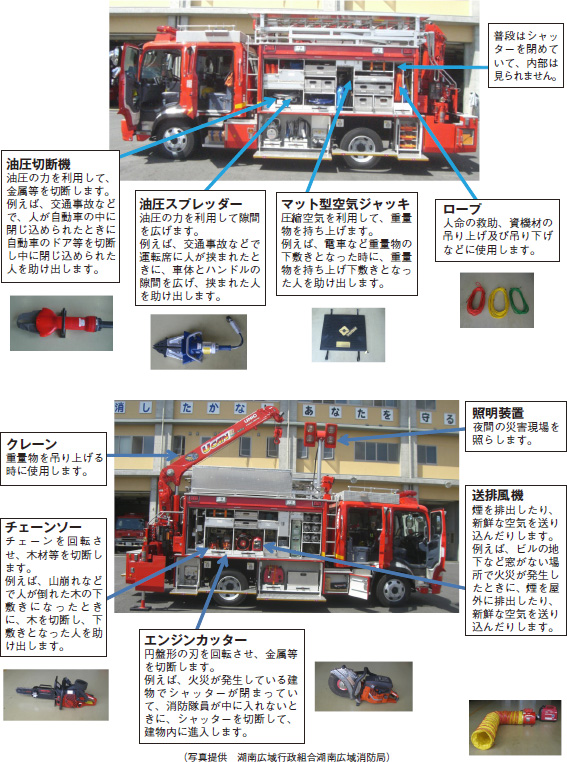

消防車の中を見てみよう!救助工作車(II型)

この消防自動車は、救助工作車といい、火災で逃げ遅れた人や交通事故で車内に閉じ込められた人などを救助することを目的につくられています。ウィンチ、クレーン、照明装置などの設備のほか、多くの救助器具を積載しています。

(3)消防通信施設

火災等の被害を最小限に抑えるためには、火災等を早期に覚知し、消防機関が素早く現場に到着するとともに、現場においては、情報の収集及び指揮命令の伝達を迅速かつ的確に行うことが重要である。この面で消防通信施設の果たす役割は大きい。消防通信施設には、火災報知専用電話、消防通信網等がある。

ア 119番通報

火災報知専用電話は、通報者等が行う火災や救急等に関する緊急通報を消防機関が受信するための専用電話をいう。

なお、電気通信番号規則において、消防機関への緊急通報に関する電気通信番号は「119」と定められている(P.206第2―9―2図参照)。

平成21年中の119番通報件数は、8,059,857件となっており、その通報内容別の内訳は、救急・救助に関する通報件数が全体の61.2%を占めている(第2―1―3図)。

近年の携帯電話・IP電話*1等(以下「携帯電話等」という。)の普及に伴い、携帯電話等による119番通報の件数が増加し、通報総数に占める割合は、約4割近くとなっている(第2―1―4図)。

*1 IP(Internet Protocol)電話:電話通信ネットワークと電話端末との接続点においてIP技術を利用して提供する音声電話サービス

119番通報を受信する消防機関では、通報者とのやり取りの中で、災害地点や災害情報の聞き取りを行っており、高機能消防指令センターを導入する消防機関では119番通報によってモニター上の地図に通報場所などの位置情報を表示することが可能となっている。

特に携帯電話からの119番通報については、発信者が周辺の地理に不案内な場合も多い等の課題があったが、平成19年4月から、携帯電話等からの119番通報時に発信場所の位置情報が各消防本部に通知されるシステム(以下「位置情報通知システム」という。)の運用が始まった。平成22年4月1日現在、347消防本部においてこのシステムが導入されており、迅速かつ効果的な指令業務に役立っている。

さらに、位置情報通知システムに係る全国の消防機関の財政負担の軽減を図るため、消防庁では、この位置情報通知システムと従来の固定電話からの発信地表示システムとの統合について検討を進めてきたが、平成21年3月に取りまとめた「新発信地表示システム*2と位置情報通知システムの統合あり方に関する検討会」の報告を受け、平成21年10月に統合したシステムの運用を開始した。

*2 新発信地表示システム:東日本電信通話株式会社及び西日本電信電話株式会社の固定電話から119番通報に係る発信者の位置情報(住所情報)を消防本部に通知するシステム

また、平成21年度第1次補正予算により、75消防本部の実証実験等を実施している。

イ 消防通信網等

消防救急無線は、消防本部から災害現場で活動する消防隊、救急隊等に対する指示を行う場合、あるいは、火災現場における命令伝達及び情報収集を行う場合に必要とされる重要な設備である(第2―1―5図)。

消防電話は、消防本部、消防署及び出張所相互間において、通報を受けた場合に同時伝達、指令等の連絡に使われる専用電話である(第2―1―5図)。

また、消防防災ヘリコプターに搭載されたカメラ等で撮影された映像情報は、衛星通信ネットワークを活用して、全国や地域で利用されている。