5.通信支援体制の整備

(1) 通信支援小隊の新設

東日本大震災の被災地域において、大規模かつ長期的な公衆通信の輻輳・途絶が見られ、緊急消防援助隊の情報収集・伝達や部隊運用に大きな影響をもたらしたところである。また、関係機関間での活用のための防災相互波*2が必ずしも十分に活用されておらず、関係機関間のコミュニケーションに支障が生じた。

*2 防災相互波(防災相互通信用無線):地震災害、コンビナート災害等の大規模災害に備え、災害現場において消防、警察、海上保安庁等の各防災関係機関の間で、被害情報等を迅速に交換し、防災活動を円滑に進めることを目的としたもので、国、地方公共団体、電力会社、鉄道会社等の防災関係機関で導入されている。

大規模災害現場では、このように厳しい通信環境下で、緊急消防援助隊のみならず、多様な関係機関が活動することから、消防・救急無線、防災無線(地上系及び衛星系)、防災相互波、衛星携帯電話、一般回線電話等の通信回線を状況に応じて使い分け、音声、テキストデータ、映像データを総合的に活用し、効果的に関係各所に必要な情報を伝達するといった、災害に強い多重的な通信確保と有効活用が求められる。

このため、災害に強い通信機能を保有し、被災地での通信確保のための支援活動を行う通信支援小隊を新設し、全国に50隊配備することとしている。通信支援小隊については、様々な通信機能を有する設備、資機材が必要であることから、無償使用制度により配備している無線中継車を活用して、整備を進める予定である。

(2) 情報収集・伝達体制の強化

ア ヘリサットシステム

大規模災害発生時において、緊急消防援助隊の派遣に係る必要規模や装備、進出場所について、消防庁で判断するために、迅速に被害状況を把握することが重要である。このためにも、ヘリコプターの高速性・機動性を活用した広域的な災害情報収集体制の強化を図ることが必要である。

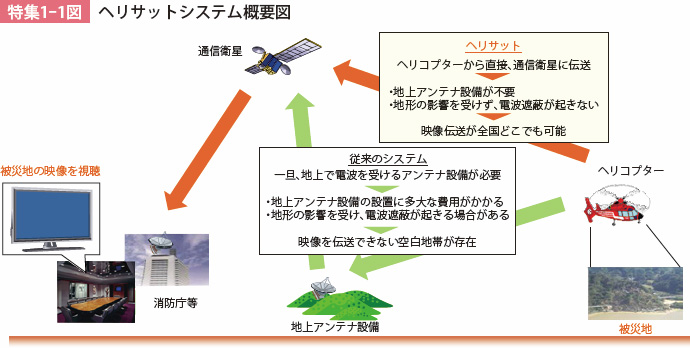

消防庁では、無償使用制度を活用して、消防庁ヘリコプターの整備を進めている。併せて、人工衛星へ直接映像情報を伝送するヘリサットシステム(ヘリコプター衛星通信システム。特集1-1図)の搭載を進めており、地上の受信設備に頼らず、リアルタイムの映像伝送が可能となる情報伝送体制の整備を進め、大規模災害発生時における緊急消防援助隊派遣の迅速化に取り組んでいる。

イ 緊急消防援助隊動態情報システム及び支援情報共有ツール

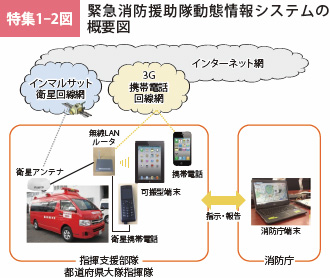

出動した緊急消防援助隊の部隊位置、動態状況、被害情報等を地図上で視覚的に共有する手段として、緊急消防援助隊動態情報システムを整備し、専用アプリケーションを搭載した可搬型端末機器(タブレット型パソコン)等の通信機器を指揮支援部隊登録消防本部及び各都道府県の代表消防本部に配備している(特集1-2図及び特集1-3図)。

また、被害情報、道路情報、燃料補給可能場所情報等の文字情報を共有する簡易な手段として、支援情報共有ツールを整備し、可搬型端末機器のほか、インターネット環境が整っているパソコン等を使用して、情報共有を図っている(特集1-4図)。

これらのシステムは、定期的に全国規模の基本操作訓練を実施するとともに、毎年実施している緊急消防援助隊地域ブロック合同訓練の際に、情報収集・伝達手段として積極的に活用し、実災害時における各部隊の円滑かつ効果的な活動に資するよう、取扱いの習熟を図っている。

ウ ヘリコプター動態管理システム

ヘリコプター動態管理システムは、ヘリコプターの位置情報の把握だけではなく、地上から文字メッセージや目的地をヘリコプターに伝送するシステムである。

大規模災害時に際し、消防庁において出動機体の選定を迅速に行えるよう、点検予定などの平時動態及び自管内や広域応援で出動中といった災害時動態双方の入力が可能となる機能拡張を図っている。平成26年11月1日現在、76機の消防防災ヘリコプターのうち41機に搭載されている。