6.自衛隊、警察等との連携促進

緊急消防援助隊は人命に直結する消火、救助、救急活動を展開するものであるが、他の関係機関もそれぞれの任務に従い、災害応急対策活動を展開している。

大規模災害の現場においてはマンパワーや資機材等の資源が限られていることから、自衛隊、警察、DMAT等の関係機関がそれぞれの特性について相互理解を深め、人命救助に向けて連携することが重要である。

このため、各関係機関の特性や保有資機材等を活かし、最大限の応急対策活動を実施できる体制を構築するため、平成8年度(1996年度)から全国を6ブロックに分け、毎年各ブロックにおいて合同訓練を行い、連携した部隊輸送、道路啓開、防災相互波を活用した情報共有、現地合同指揮所の設置・運用による活動調整等の具体的な課題についての訓練を実施し、連携活動能力の向上を図っているところである。

平成27年度には、南海トラフ地震や首都直下地震等の国家的な非常災害に備えた対応力強化に向けて、5年に1度の全国合同訓練を千葉県において実施する予定であり、関係機関間の連携強化を重要課題として、取り組むこととしている。

これまでの訓練を活かし、平成25年10月に発生した台風第26号による伊豆大島土砂災害では、離島への出動であったため、大規模な車両及び資機材の投入が困難な状況であったが、自衛隊輸送機の支援及び民間の船舶を活用するなど、関係機関と連携し、迅速な部隊投入を実施した。また、平成26年9月に発生した御嶽山噴火災害では、山頂付近における救助活動であったことから、急峻な山道での体力の消耗や疲労による事故を防ぐため、自衛隊ヘリコプターの支援により救助隊員の輸送を実施した。

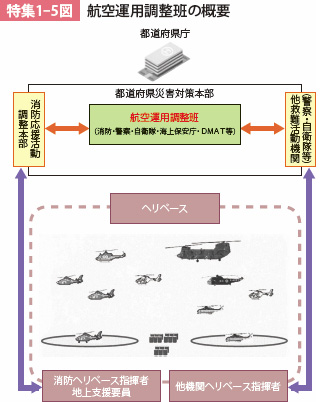

また、大規模災害等発生時には、緊急消防援助隊航空小隊をはじめ、関係機関の多数のヘリコプターが被災地に集結することから、ヘリベース*3の決定、活動区域、任務分担等について調整し、効率的な運航を図る必要がある。

*3 ヘリベース:災害の終始を通じて、ヘリコプター運用に関する指揮を実施し、かつ駐機、整備、給油、装備が可能な拠点であり、通常、空港、ヘリポート、自衛隊基地等に設置する。

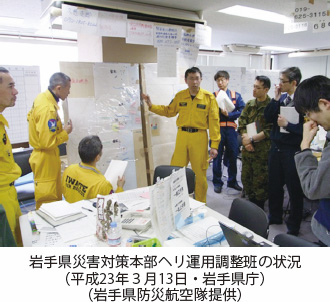

岩手県・宮城県では、東日本大震災発災以前から、航空運用調整班の設置が定められており、東日本大震災の際、緊急消防援助隊航空小隊の受入れ、関係機関を含めたヘリコプターの活動区域、任務分担等について円滑な運用調整が図られた。消防庁では、こうした活動実績を踏まえ、各都道府県における地域防災計画等の各種計画に、航空運用調整班を災害対策本部に位置付けるよう、「緊急消防援助隊航空部隊に係る受援計画の作成又は見直し等について」(平成25年9月10日付け消防広第162号)を発出し、推進を図っている(特集1-5図)。