2.民泊に対する防火安全対策の推進

(1)民泊の安全を守る消防用設備等の設置

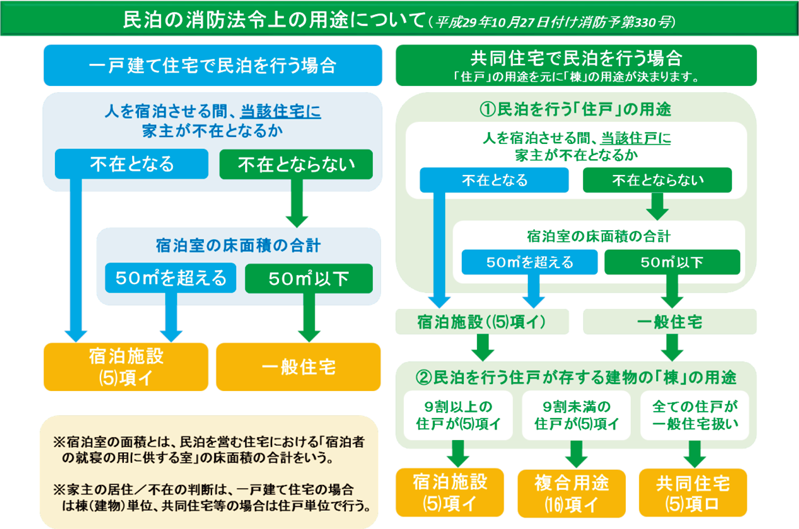

民泊においては、外国人を含め、建物の避難経路に不案内な方や火気設備等の取扱いに不慣れな方が宿泊することによる火災危険性が懸念されることから、家主による火災時の適切な応急対応が可能であると考えられる場合(家主が居住し、かつ、宿泊室の床面積が50m2以下の場合)を除き、自動火災報知設備等の設置をはじめ、ホテルや旅館と同様の防火安全対策を講じることとし、当該考え方を「住宅宿泊事業法に基づく届出住宅等に係る消防法令上の取扱いについて」(平成29年10月27日付け消防予第330号消防庁予防課長通知)により、全国の消防本部に対し通知した(特集7-2図)。

特集7-2図 民泊の消防法上の取扱い

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

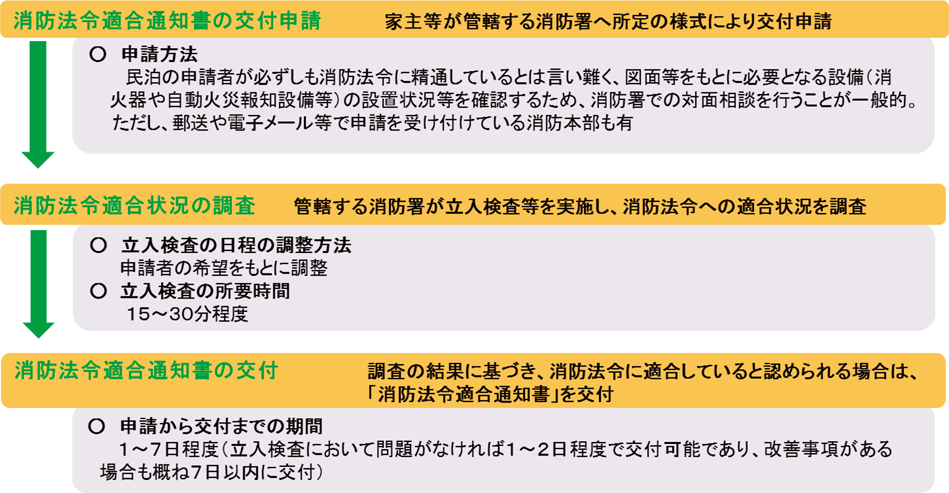

(2)消防法令への適合確認

民泊を行う場合、利用者の安全確保のためには、建物の規模や階数等に応じて消火器や自動火災報知設備等を設置することなどを求めており、消防法令の規制を民泊の開始直後から遵守する必要がある。そのため、観光庁等が作成した住宅宿泊事業法施行要領(ガイドライン)の中で、家主等が住宅宿泊事業の届出を行う際、届出を受け付ける都道府県等から事業者に対して、消防法令適合通知書を提出するよう求めるものとしている。消防法令適合通知書は、家主等の申請に基づいて消防機関が交付するもので、申請書類に基づく図面審査や必要に応じて現地確認を行うことにより、民泊の開始前に消防機関が防火上の安全を確認することができる(特集7-3図)。

特集7-3図 消防法令適合通知書の交付までの流れ

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

また、民泊の届出手続の迅速化の観点から、消防庁、国土交通省住宅局、国土交通省観光庁及び厚生労働省の連名による「住宅宿泊事業の届出に係る受付事務の迅速な処理等について」(平成30年7月13日付け消防予第463号、生食発0713第1号、国住指第1356号、国住街第118号、観観産第323号)を発出し、全国の関係部局に対し、住宅宿泊事業の届出に係る受付事務の迅速な処理等を要請するとともに、「住宅宿泊事業の届出に伴う消防法令適合通知書の交付事務を円滑に処理するための取組について」(平成30年7月13日付け消防予第466号消防庁予防課長通知)を発出し、全国の消防機関に対し、消防法令適合通知書の交付事務の円滑な処理を要請した。

(3)消防用設備等による安全確保

共同住宅の一部を民泊として利用する際に、従来の規定では、民泊部分だけでなく、建物全体にスプリンクラー設備や誘導灯の設置が必要となる場合等があったことから、消防法施行規則等の一部を改正する省令(平成30年6月1日公布・施行)により、防火上安全な区画を設ける等の一定の条件を満たすときには、これらの設備の設置を免除するなど、安全確保を前提に、消防用設備等の基準の見直しを行った。

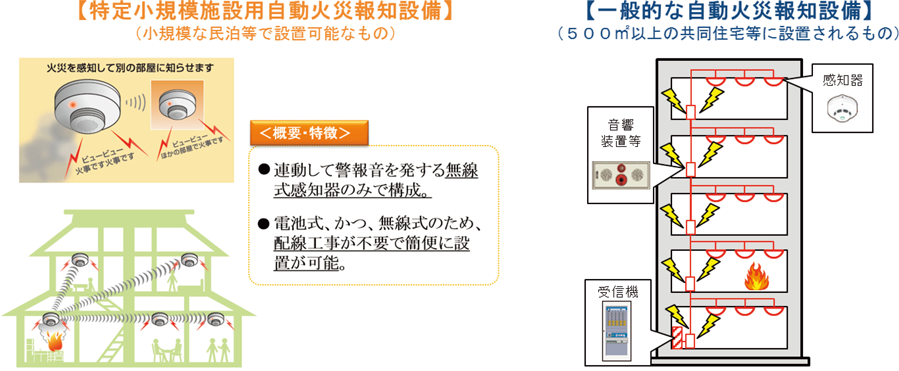

また、小規模な施設にあっては、連動して警報音を発する無線式感知器のみで構成された特定小規模施設用自動火災報知設備(特集7-4図)を設置することができることとしている。

特集7-4図 特定小規模施設用自動火災報知設備と一般的な自動火災報知設備のイメージ図

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

さらに、簡明な避難経路により容易に避難できる場合の誘導灯の設置免除の考え方等をとりまとめ、「一般住宅を宿泊施設や飲食店等に活用する場合における消防用設備等に係る消防法令の技術上の基準の特例の適用について」(平成29年3月23日付け消防予第71号消防庁予防課長通知)及び「消防用設備等に係る執務資料の送付について」(平成30年3月15日付け消防予第83号消防庁予防課長通知)により各消防本部に周知した。引き続き、民泊等の運用実態の把握に努めていくとともに、各消防本部に対して適宜助言や情報提供を行っていく。

(4)リーフレット等を活用した防火安全対策の周知・徹底

民泊においては、一般の方が事業者となることが多く、前述のような防火安全対策をよりわかりやすく周知していく必要があることから、民泊事業者に向け、民泊における消防法令上の取扱いをわかりやすく説明したリーフレットや、宿泊者や周辺住民等の安全を確保するために実施するべきこと等を取りまとめたリーフレット(特集7-5図)を作成して消防庁ホームページに掲載するとともに、全国の消防本部における立入検査の際に活用する等、民泊における防火安全対策が適切に実施されるよう周知・徹底を図っている。

特集7-5図 民泊における防火安全対策を周知するためのリーフレット

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します