二酸化炭素消火設備の放出事故について

二酸化炭素消火設備について

二酸化炭素は、消火剤として用いることで酸素濃度を低下させ、消火する作用を有することに加え、貯蔵容器から放出された際は火炎の冷却に寄与する性質も有しており、消火剤としての有効性がある。また、消火に伴う汚損が少ない、電気絶縁性がある等の特徴を有している。

このため、二酸化炭素を消火剤とする不活性ガス消火設備(以下「二酸化炭素消火設備」という。)は、昇降機等の機械装置により車両を駐車させる構造の駐車場(以下「機械式駐車場」という。)等における消火設備として広く設置されている。

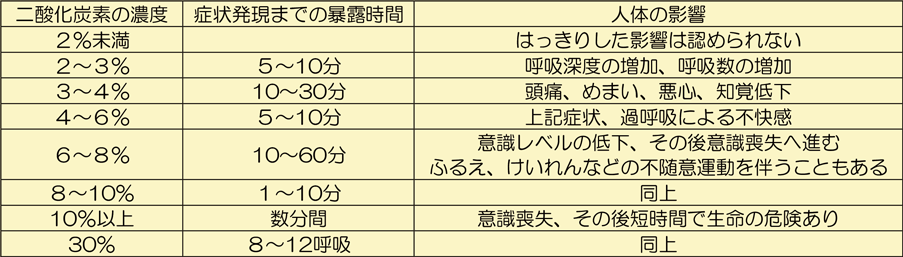

しかしながら、高濃度の二酸化炭素は、人体に影響を与え、場合によっては生命の危険性が生じるおそれがある(第1-1-3表)。

このことから、二酸化炭素消火設備については、その危険性を考慮し、消防法令において、常時人がいない部分以外の部分には、二酸化炭素消火設備は設けてはならないこと等、必要な技術基準を定めるとともに、安全対策上のガイドライン(以下「ガイドライン」という。)を示してきたところである。

第1-1-3表 二酸化炭素の危険性

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

近年発生した二酸化炭素消火設備の放出事故の概要

令和2年12月から令和3年4月にかけて、二酸化炭素消火設備に係る死亡事故が相次いで発生した。事故の概要は次のとおり。

愛知県名古屋市(令和2年12月22日)

ホテルの機械式駐車場において、メンテナンス作業中に、二酸化炭素消火設備を誤って作動させたことにより防護区画内に二酸化炭素が放出し、死者1人、負傷者10人が発生。

東京都港区(令和3年1月23日)

事務所ビルにおいて、機械式駐車場等に設置された二酸化炭素消火設備の点検実施中に、何らかの理由によりボンベ庫内で二酸化炭素が放出し、死者2人、負傷者1人が発生。

東京都新宿区(令和3年4月15日)

共同住宅の機械式駐車場において、天井ボードの張替え作業中に、何らかの理由により防護区画内に二酸化炭素が放出し、死者4人、負傷者2人が発生。

消防庁の対応

消防庁では、消防法令の技術基準のほか、平成9年に示したガイドライン等において、閉止弁を設けることや二酸化炭素消火設備が設けられている付近で工事や整備、点検(以下「工事等」という。)が行われる場合における防護区画の入退室管理の徹底等の安全対策を示してきたところであるが、一連の事故を踏まえ、改めてガイドラインに示す安全対策の再周知や、以下について注意喚起を行った。

▶ 点検作業は、二酸化炭素消火設備の点検要領について熟知した者が行うこと。

▶ 昭和49年以前から設置されている二酸化炭素消火設備において、工事等を実施する際は、消火設備メーカー等に安全対策を確認した上で、作業を実施すること。

▶ 二酸化炭素消火設備が設けられた付近での工事等における安全管理体制を確保すること。

▶ 工事等の従事者に対する安全対策(消火剤が放出されないよう閉止弁を閉止する等の措置を講じた上でなければ当該工事を開始しないこと等)を周知徹底すること。

さらに、令和3年5月から、「特殊消火設備の設置基準等に係る検討部会」において、二酸化炭素消火設備の実態を把握するとともに、過去の同種の事故を含め、事故発生の要因を洗い出した上で、再発防止対策の検討を行っている。また、二酸化炭素に替わる消火剤の活用を進めるため、技術的な課題等を解決するための検討を進めていくこととしている。