4.令和2年12月16日からの大雪による被害及び消防機関等の対応状況

(1)災害の概要

ア 気象の状況

日本付近は令和2年12月14日から21日にかけて強い冬型の気圧配置が続き、この影響で、群馬県みなかみ町(藤原)で期間降雪量(12月14日から21日)291cm、新潟県津南町で278cmを観測するなど、関東地方や北陸地方、東北地方の山地を中心に大雪となった。

イ 被害の状況

この大雪により、群馬県、新潟県内の関越自動車道では、12月16日夕方から車両の立ち往生が発生し、最大で2,000台を超える車両が滞留した。この解消には2日以上を要し、立ち往生した車両内で体調不良を訴えるなど、軽傷4人の人的被害となった。

このほか、電柱の倒壊や倒木により、秋田県、福島県、岐阜県、兵庫県及び鳥取県の5県で孤立地域が発生し、また、北日本から西日本の各地域で停電、断水等ライフラインへの被害や道路の通行止め、鉄道の運休、航空機、船舶の欠航等の交通障害が発生した。

(2)政府の主な動き及び消防機関等の活動

ア 政府の主な動き

政府においては、12月16日に関係省庁災害警戒会議を開催し、各省庁の初動体制を確認し、自治体や国民に対し大雪への警戒を呼びかけた。翌17日6時55分に情報連絡室を設置し、同日7時45分に官邸対策室に改組した。その後、同日8時27分から関係省庁局長級会議を開催し、同日15時35分から大雪に関する関係閣僚会議を開催した(特集1-6表)。

特集1-6表 政府の主な動き

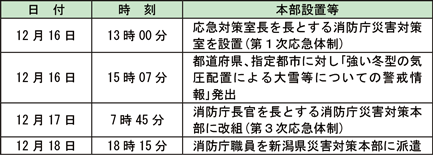

イ 消防庁の対応

消防庁においては、12月16日13時00分に消防庁災害対策室を設置(第1次応急体制)し、都道府県、指定都市に対し「強い冬型の気圧配置による大雪等についての警戒情報」により警戒を呼びかけた。

また、関越自動車道での車両の立ち往生の発生を受け、情報収集体制の強化、滞留者への支援のため、17日7時45分には、官邸対策室の設置と同時に消防庁長官を長とする消防庁災害対策本部に改組(第3次応急体制)し、群馬県、新潟県、地元消防本部や関係省庁と連携しながら対応に当たった(特集1-7表)。

特集1-7表 消防庁の対応

ウ 被災自治体の対応

新潟県、鳥取県の2県で災害対策本部が設置された。特に大規模な車両の立ち往生が発生した新潟県では、12月17日に南魚沼市、湯沢町に災害救助法の適用を決定した。また、同日14時26分に自衛隊に災害派遣を要請した。17日から18日にかけてNEXCO東日本、国土交通省、防衛省、警察庁、消防庁と連携して、滞留者への水、物資の配布等の支援、避難者受け入れのためのバス及び宿泊先の確保を実施した。

エ 消防機関の活動

(ア)消防本部

関越自動車道の車両の立ち往生による体調不良者の増加が心配されたことから、地元消防本部では非番員の招集を行い人員を増強すると同時に、インターチェンジ近くにある消防署へ救急車を集中的に配備するなど、救急要請に速やかに対応できる体制を整備した。

(イ)消防団

豪雪に見舞われた多くの市町村において、消防団は、消防水利や消防施設周辺の除雪作業に加え、雪崩や落雪への対応、用水路に転落した住民の捜索活動等を長期間にわたり実施した。

(富山市消防団提供)