2.消防防災分野におけるDX

(1)火災予防分野における各種手続の電子申請等の導入促進

ア 取組の概要

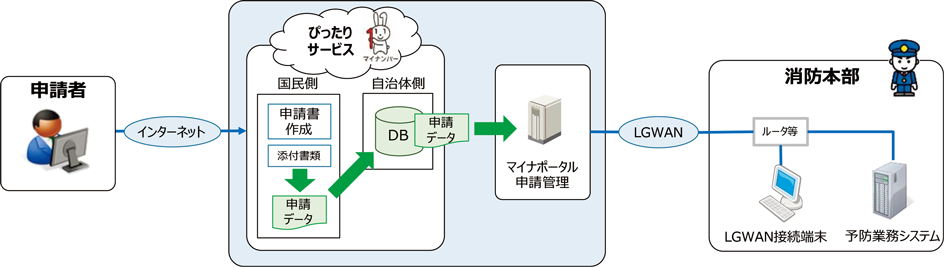

消防庁では、新型コロナウイルス感染症対策やデジタルガバメント実現のため、「書面主義、押印主義、対面主義の見直し」や「行政手続のオンライン化の推進、業務プロセス・システムの標準化」といった課題への対応を進めている。特に申請・届出が多い火災予防分野において電子申請等の導入を促進するため、令和3年3月から「火災予防分野における各種手続の電子申請等の導入に向けた検討会」を開催し、市町村共通の電子申請基盤であるマイナポータル・ぴったりサービスを活用して電子申請等を行う場合の業務フローや標準様式の検討を行うとともに、消防本部における実証実験を実施することで、電子申請等の標準モデルの構築に取り組んできた。

イ 検討の背景

防火管理者選任届出や防火対象物点検報告など消防本部に対して行う火災予防関係の申請・届出等は、これまで主として書面の提出によりなされてきた。令和2年9月1日現在で、火災予防分野において電子申請等を実施している消防本部は全体の7%、実施予定をあわせても全体の9%という状況であり、実施していない理由としては、「受け付けるための環境が無い」というものが多かった。

また、これらの火災予防関係の手続に関する業務は、原則として基礎自治体である市町村が行うこととなっており、国等が整備した法令、ガイドライン等に基づいて、個々の市町村の消防本部で実施されているが、業務の効率化等の観点からは、業務プロセス・システムの標準化が必要となっていた。

こうした状況を踏まえ、消防庁では市町村共通の電子申請基盤であるマイナポータル・ぴったりサービスを活用した電子申請等の標準モデルの構築を進めてきたところである(特集5-1図)。

特集5-1図 マイナポータル・ぴったりサービスを利用した電子申請等のイメージ

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

ウ 検討事項

「火災予防分野における各種手続の電子申請等の導入に向けた検討会」には、有識者のほか、消防本部関係者が委員として参加し、マイナポータル・ぴったりサービスの担当である内閣官房番号制度推進室(現・デジタル庁)や、火災予防業務を処理するシステムを開発しているシステムベンダーなどがオブザーバーとして参加し、検討を進めてきた。

主な検討事項は、「①電子申請等の対象となる手続の優先順位の検討」、「②電子申請等に用いるシステム構成等の検討」、「③電子申請等の標準様式の検討」、「④電子申請等の導入による事務フローの見直し」及び「⑤電子申請等の普及方法」であり、並行して令和3年7月から11月に実施する5つの消防本部における実証実験の結果も踏まえ、最終的に標準モデル報告書及び導入マニュアルを取りまとめることとしている。

エ 期待される効果

利用者側の電子申請等の導入のメリットとしては、窓口訪問等の負担の軽減、書類の電子化による紙の削減・書類管理の効率化、申請データの再利用による再申請時の入力負担の軽減等が期待される。

一方、消防本部側の導入のメリットとしては、業務システムへのデータ入力作業の省力化、申請書等書類の電子化に伴う紙の削減・書類管理の効率化等が期待される。

オ 関連スケジュール

今般取りまとめる標準モデル報告書及び導入マニュアルを活用し、令和4年以降、各消防本部における標準モデル対応の電子申請等の早期導入を目指すこととしている。

(2)危険物規制におけるICT等の活用

ア 危険物取扱者保安講習のオンライン化

危険物取扱者保安講習は、従来、主に「集合型・対面型」により実施されていたが、新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、経済団体等からオンライン講習の実施に対する要望が出されるとともに規制改革実施計画においてオンラインによる講習の方針が掲げられたことを踏まえ、消防庁では、令和2年度に試行的運用を実施し、その結果を踏まえ令和3年度には都道府県が実施しやすいよう民間のe-ラーニングシステムを調達し、10月から都道府県で活用できるようにした。

イ 危険物施設におけるスマート保安等に係る調査検討会

我が国の危険物施設は高経年化が進み、腐食・劣化等を原因とする事故件数が増加するなど、近年、危険物等に係る事故は高い水準で推移している。他方で、昨今、各分野において技術革新やデジタル化が急速に進展しており、危険物施設においても安全性、効率性を高める新技術の導入により効果的な予防保全を行うことなど、スマート保安の実現が期待されている。

これらの状況を踏まえ、今後における危険物施設のスマート保安化等に柔軟な対応ができるよう調査検討を行うことを目的として、令和3年度から「危険物施設におけるスマート保安等に係る調査検討会」を開催し、以下の項目について検討している。

(ア)セルフ式のガソリンスタンドにおけるAI等による給油許可監視支援に関する事項

(イ)プラントにおける屋外貯蔵タンクの可燃性蒸気滞留範囲の明確化に関する事項

(ウ)キュービクル式リチウムイオン蓄電池(鋼板で作られた外箱にリチウムイオン蓄電池と制御機器を収納したもの)の一時的な貯蔵に関する安全性の検討に関する事項

(3)AI・IoT技術等の先進技術を活用した防災活動支援

ア コンビナート防災への先進技術の活用

石油コンビナート地域は、石油や高圧ガスなどが多量に取扱われており、ひとたび火災等の災害が発生すると被害が拡大する危険性が大きいため、当該地域に所在する特定事業所には、大型化学消防車などの防災資機材を備えた自衛防災組織等が設置されている。

近年のAI・IoT等の技術(以下「先進技術」という。)は、これまで人が携わってきた業務の一部を代替や補完できる水準まで向上してきており、石油コンビナート災害対応への活用が期待されている。

消防庁では、自衛防災組織等がより安全で効果的に防災活動を行うための環境を整備するため検討会を開催して有効な先進技術の活用について検討を進めている。

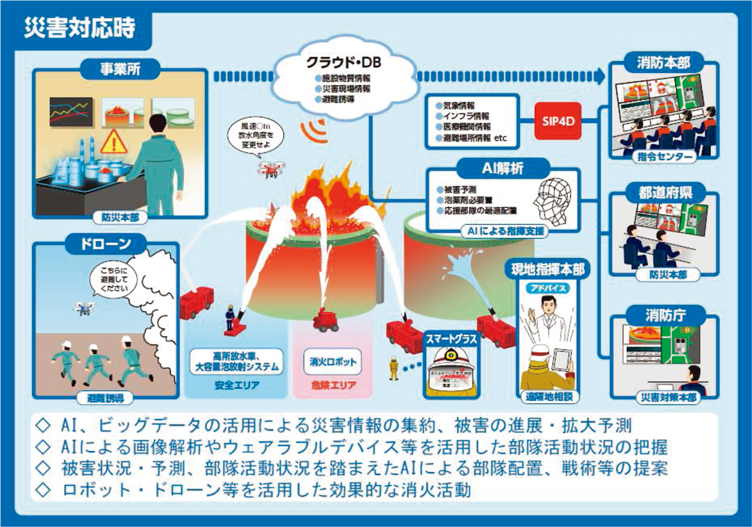

イ 具体的な取組

令和元年度に開催した検討会では、先進技術を活用した災害対応支援のニーズ調査及び国内外の先進技術活用事例について情報収集を行い、これに基づいた先進技術の導入及び活用方策を検討し、将来目指すべき目標イメージとして、石油コンビナート災害対応の未来像を提示した(特集5-2図)。

一方、先進技術の導入は、特定事業所の経済的負担を伴うものであり、導入促進には規制上インセンティブを検討する必要があることや災害時の情報共有には、セキュリティ上の問題を解決する必要性を確認した。

令和2年度に開催した検討会では、先進技術の導入に向け、石油コンビナートにおける防災体制の現状を整理するため、都道府県、消防本部、特定事業所からマニュアル類の情報収集を行い、災害対応の現状について整理した。また、先進技術の導入が防災体制にどのような効果をもたらすか確認するため、令和元年度に示した未来像をもとに先進技術導入検討箇所を明確化し、プラント情報のデジタル化やドローンの活用方法などについて具体的な検証に向けた準備を行った。

特集5-2図 石油コンビナート災害対応の未来像

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

ウ 今後の展望

令和3年度の検討会では、令和2年度にとりまとめた先進技術導入検討項目について、それぞれ検証を進めている。そして、検証は、「調査」、「結果報告」、「評価」の順に進め、年度末に報告書としてとりまとめる予定である。その結果をもとに、先進技術を石油コンビナートの災害対応に活用するために必要な法令改正等につなげ、さらなる防災管理体制の高効率化、強化等を図っていく。

(4)消防指令システムの高度化等に向けた検討

ア 取組の概要

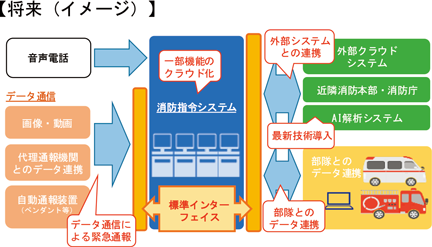

緊急通報を受けて部隊の出動指令等を支援するための消防指令システムについて、近年の情報通信技術(ICT)環境の変化を踏まえた高度化等に向けた検討を行っている。「消防指令システムの高度化等に向けた検討会」(令和3年1月25日第一回開催)において取組を進め、システム調達・維持コストの低減や消防活動の効率化、通報手段の多様化への円滑な対応等を目指している。

イ 検討の背景

消防指令システムは、119番緊急通報を受けて、災害地点の特定や出動隊の編成、消防署所への出動指令等の一連の消防指令業務を支援するシステムである。全国の多くの消防本部・消防指令センター等で導入されており、消防・救急等の消防本部の活動を支えている。

一方、近年のICTの急速な進展に伴い、5G等のモバイル通信網の高度化、クラウドサービスの普及、ビッグデータを活用したAI解析技術の進歩、SNS等の新しいコミュニケーション手段の増加など、消防を取り巻く社会のICT環境が変化している。従来の消防指令システムについては、各消防本部・指令センターにおいて独立したシステムとして整備・運用され、多くの本部でパッケージ製品をベースとしつつも機能追加等のカスタマイズを行っており、システムの整備・運用コストが消防本部の大きな負担となっているほか、外部システムとの接続などが困難である等の課題がある。令和2年度に実施した全国の消防本部に対するアンケート調査等においても、こうした多くの問題意識が明らかとなった。これらの課題に対応していくため、近年のICT環境の変化を踏まえた消防指令システムの高度化等に向けた検討を開始した。

ウ 検討事項

「消防指令システムの高度化等に向けた検討会」において、①消防指令システムに求められる基本的な機能、②消防指令システムの将来的なあり方・今後の取組方針、③外部システムと接続するための標準インターフェイスの構築等について検討している。特に、標準インターフェイス(=データの出入口)については、外部システムとの連携や一部機能のクラウド化、データ通信による緊急通報の受入れ、部隊とのデータ連携、最新技術の導入などを実現するための環境整備として、システムの設計・試作等の具体的な取組を進めている(特集5-3図)。

特集5-3図 標準インターフェイスのイメージ

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

エ 期待される効果

本取組によって、調達時の競争性確保やクラウドの利用、外部システム接続時の改修コスト低減などによるシステム調達・維持コストの低減が期待できる。さらに、近隣消防本部や消防庁、関係機関などの外部システムとの連携による広域応援や救急活動の円滑化、様々な通報手段を一元的に受信可能とすることによる住民の利便性向上など様々な効果が見込まれる。

オ 関連スケジュール

令和3年度に消防指令システムの高度化等に向けた検討会の中間とりまとめとして、各検討事項に関する検討成果を示していく。また、全国の消防本部で令和7年度に消防指令システムの更新ピークを迎えることが見込まれる中、消防庁では令和4年度の消防本部での実証等を踏まえ、令和5年度中を目途に標準インターフェイスに関する標準仕様書を作成し、全国の消防本部へ提示できるよう取組を進めていく。