5.救急業務を取り巻く課題

(1)救急車の適時・適切な利用の推進

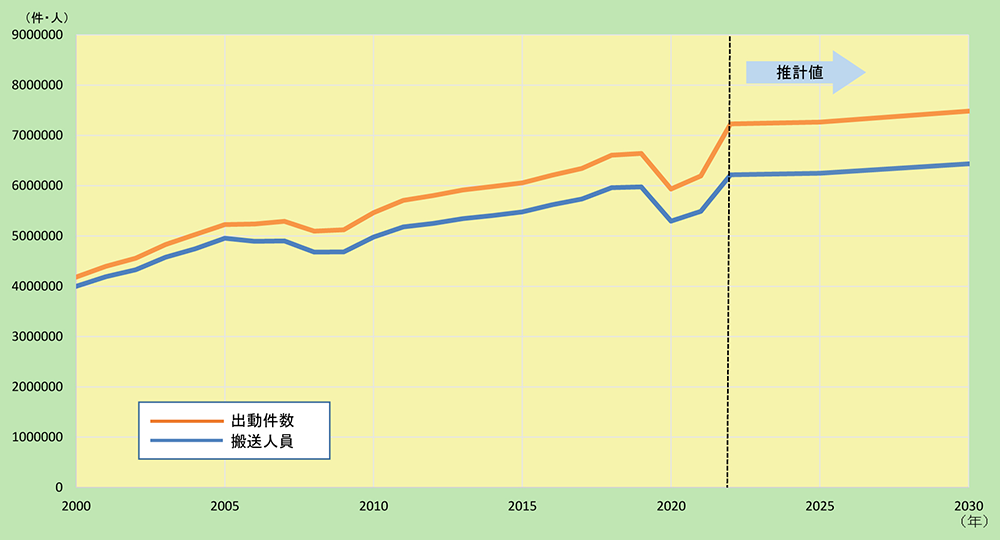

令和4年中の救急自動車による救急出動件数は、722万9,572件であり、対前年比で増加した。令和5年に行った将来推計(第2-5-8図)によると、高齢化の進展等により救急需要は今後増大する可能性が高いことが示されており、救急活動時間の延伸を防ぐとともに、これに伴う救命率の低下を防ぐための対策が必要である。

消防庁では、救急車の適時・適切な利用の観点から、電話相談「救急安心センター事業(♯7119)」の全国展開を推進するとともに、全国版救急受診アプリ「Q助(きゅーすけ)」を提供している。

第2-5-8図 救急出動件数・救急搬送人員の推移とその将来推移(2000年~2030年)

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

(備考)「救急年報報告」により作成

「Q助」は、病気やけがの際に、住民自らが行う緊急度判定を支援し、利用できる医療機関や受診手段の情報を提供するWEB版・スマートフォン版アプリであり、画面上に表示される選択肢から、傷病者に該当する症状を選択していくことで、緊急度に応じた対応が、緊急性をイメージした色とともに表示される仕組みとなっている。スマートフォン版では、最も緊急度の高い赤の場合には、そのまま119番通報ができる。また、自力で受診する場合には、医療機関の検索(厚生労働省の「医療情報ネット」にリンク)、受診手段の検索(一般社団法人全国ハイヤー・タクシー連合会の「全国タクシーガイド」にリンク)が行えるようになっている

(参照URL:https://www.fdma.go.jp/mission/enrichment/appropriate/appropriate003.html)。

また、全救急出動件数のうち一定の割合を占める転院搬送については、「転院搬送における救急車の適正利用の推進について」(平成28年3月31日付け通知)を発出し、転院搬送ガイドラインの策定を促進しているところである。

さらに、救急車の適時・適切な利用には国民全体への「緊急度判定体系」の普及が欠かせないことから、消防庁ホームページに「救急お役立ちポータルサイト」を作成し、救急車の適時・適切な利用に係るツールや救急事故防止に役立つ様々な情報を提供している。この「緊急度判定体系」については、緊急性の高い傷病者への消防・救急・医療資源の適切な活用を推進するため、傷病者の症状に応じて緊急性を判断できる「緊急度判定プロトコルVer.3」を令和2年に策定し、公開している。

(2)一般市民に対する応急手当の普及

令和4年中の救急搬送人員のうち、心肺機能停止傷病者は14万2,728人であり、うち心原性(心臓に原因があるもの)は9万1,498人(A)であった。

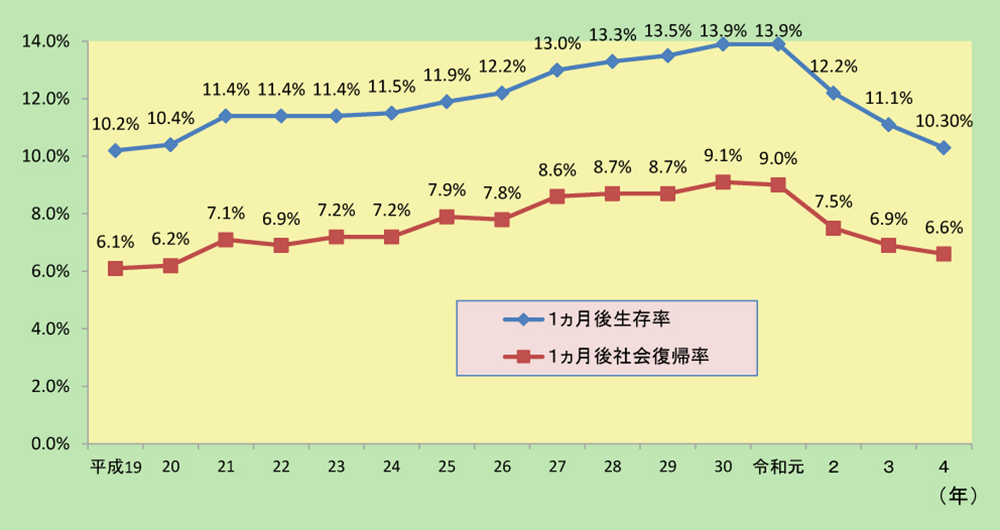

(A)のうち、心肺機能停止の時点を一般市民により目撃された傷病者は2万8,834人(B)であり、このうち1か月後生存率は10.3%、1か月後社会復帰率は6.6%となっている(第2-5-9図、資料2-5-14)。

第2-5-9図 心原性かつ一般市民による目撃のあった症例の1ヵ月後の生存率及び社会復帰率

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

(各年中)

(備考)東日本大震災の影響により、平成22年及び平成23年の釜石大槌地区行政事務組合消防本部及び陸前高田市消防本部のデータは除いた数値により集計している。

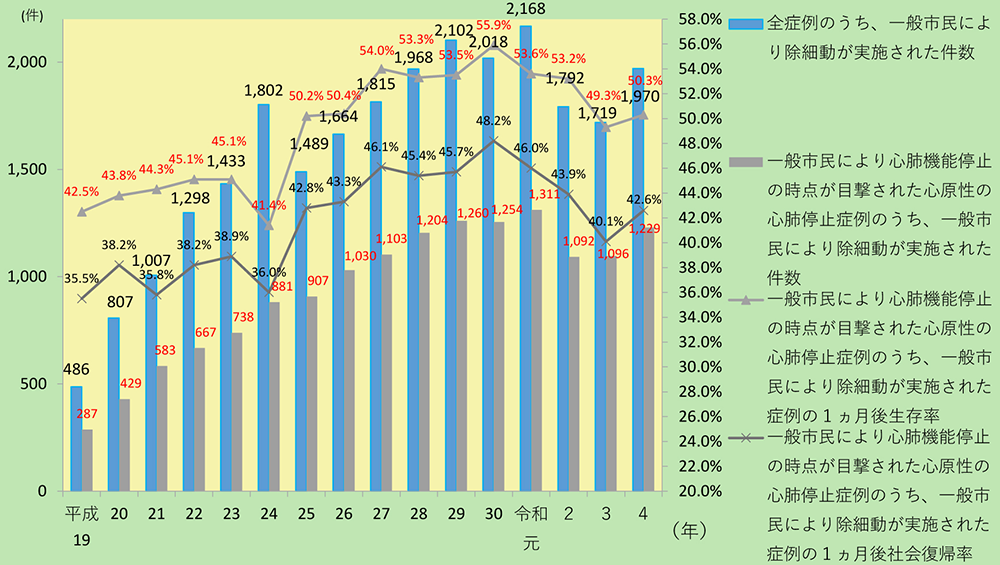

第2-5-10図 一般市民により除細動が実施された件数の推移

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

(各年中)

(備考)東日本大震災の影響により、平成22年及び平成23年の釜石大槌地区行政事務組合消防本部及び陸前高田市消防本部のデータは除いた数値により集計している。

(B)のうち、一般市民により応急手当が行われた傷病者は1万7,068人(C)であり、このうち1か月後生存率は12.8%となっており、応急手当が行われなかった場合(6.6%)と比べて約2倍高い。また、1か月後社会復帰率についても応急手当が行われた場合には8.8%となっており、応急手当が行われなかった場合(3.3%)と比べて約2.7倍高くなっている(資料2-5-14)。

(C)のうち、一般市民により自動体外式除細動器(以下、本節において「AED」という。)を使用した除細動が実施された傷病者は1,229人であり、1か月後生存率は50.3%、1か月後社会復帰率は42.6%となっている(第2-5-10図)。

一般市民による応急手当が行われた場合の1か月後生存率及び1か月後社会復帰率は高くなる傾向にあり、一般市民による応急手当の実施は生存率及び社会復帰率の向上において重要であることから、一層の推進を図る必要があり、住民の間に応急手当の知識と技術が広く普及するよう、今後とも取り組んでいくことが重要である。

現在、特に心肺機能停止状態に陥った傷病者を救命するために必要な心肺蘇生法とAEDの使用の技術習得を目的として、住民体験型の普及啓発活動が推進されている。

心肺蘇生法等の実技指導を中心とした一般市民に対する応急手当講習の普及啓発、公衆の出入りする場所や事業所に勤務する従業員等に対する普及啓発及び学校教育の現場における普及啓発等の推進については、消防庁が示す「応急手当の普及啓発活動の推進に関する実施要綱」に基づき、全国の消防本部において取り組まれており、年間を通じた講習の実施や、応急手当指導員の養成のほか、「救急の日」(9月9日)や「救急医療週間」等の機会を捉えて、応急手当の重要性を伝える広報活動等も行われている。

令和4年中の応急手当講習受講者数は121万2,519人で、心肺機能停止傷病者への住民による応急手当の実施率は51.2%となるなど、消防機関は応急手当普及啓発の担い手としての主要な役割を果たしている。

また、消防庁においては、より専門性を高めつつ受講機会の拡大等を図るため、継続的に応急手当の普及啓発体制の見直しを行っており、小児・乳児・新生児に対する心肺蘇生法を学ぶ普通救命講習Ⅲ、応急手当の導入講習に位置づけられる救命入門コースといった講習カリキュラムの追加や、WEB講習(e-ラーニング)を用いた分割型講習の導入など、体制の拡大が図られている。

平成28年度には、教員職にある者の応急手当普及員養成講習について、講習時間を短縮し実施することを可能としたほか、他の地域で応急手当普及員講習等を修了した者の取扱いについて、取得地域以外で指導できない不利益がないように当該消防本部でも認定したものとみなしても差し支えないこととするなど、住民のニーズに合わせた取組も進めている。

令和3年度には、一般財団法人日本救急医療財団心肺蘇生法委員会から「救急蘇生法の指針2020(市民用)」が示されたことを受け、「令和3年度救急業務のあり方に関する検討会」において検討を行い、e-ラーニングの充実により、対面での講習時間の更なる短縮を可能としたほか、応急手当実施者の心的ストレス等に対して、消防本部がサポート体制の構築に努めることとするなど、応急手当の実施率向上に資するための取組も進めている。

(3)熱中症への対応

消防庁は平成20年度から全国の消防本部に対し、夏期における熱中症による救急搬送人員の調査を実施している。

調査結果は、速報値として週ごとにホームページ上に公表するとともに、月ごとの集計結果についても確定値として公表している。

令和5年5月から9月までにおける全国の熱中症による救急搬送人員は9万1,467人となっており、令和4年度調査(5月~9月)と比較すると28.8%増加した。

年齢区分別にみると、高齢者(満65歳以上)が5万173人(54.9%)で最も多く、次いで成人(満18歳以上満65歳未満)が3万910人(33.8%)、少年(満7歳以上満18歳未満)が9,583人(10.5%)となっている。初診時における傷病程度別にみると、軽症(外来診療)が6万1,456人(67.2%)で最も多く、次いで中等症(入院診療)が2万7,545人(30.1%)、重症(長期入院)が1,889人(2.1%)、死亡が107人(0.1%)となっている(資料2-5-15)。

発生場所別にみると、住居が3万6,541人(39.9%)で最も多く、次いで道路が1万5,186人(16.6%)、公衆(屋外)が1万1,742人(12.8%)となっている(資料2-5-15)。

熱中症に関する取組としては、政府において、熱中症対策を一層推し進めるため、令和5年4月に気候変動適応法の改正法が成立した。令和5年5月に「熱中症対策実行計画」を閣議決定により策定するとともに、現行の「熱中症警戒アラート」を「熱中症警戒情報」としたうえで、より深刻な被害が発生し得る場合に備え「熱中症特別警戒情報」を発表する新たな制度を創設した。

また、毎年4月~9月を実施期間として「熱中症予防強化キャンペーン」を実施し、X(旧Twitter)等を活用して時季に応じた適切な呼びかけを行い、住民の熱中症予防行動を促す取組を行っている。

消防庁では、熱中症予防のための予防啓発コンテンツとして、消防庁ホームページの熱中症情報サイトにおいて、予防啓発イラスト、予防広報メッセージ、熱中症対策リーフレット等を提供している。令和5年度は、全国消防イメージキャラクター「消太」を活用し、ポスターを作成した(参照URL:https://www.fdma.go.jp/disaster/heatstroke/post3.html#heatstroke04)。

(4)外国人傷病者への救急対応

消防庁では、日本語に不慣れな外国人も緊急時に安心して救急車を利用できるよう「救急車利用ガイド」を作成し、全国での活用を促進しているほか、119番通報の段階から電話通訳センターを介して多言語でのやりとりが可能となる三者間同時通訳や、救急活動現場においてタブレット端末等を用いて傷病者との会話が可能となる多言語音声翻訳アプリ「救急ボイストラ」の導入を推進している。

ア 多言語音声翻訳アプリ「救急ボイストラ」

救急ボイストラは、国立研究開発法人情報通信研究機構(以下、本節において「NICT」という。)が開発した多言語音声翻訳アプリ「VoiceTra®(ボイストラ)」をベースに、消防研究センターとNICTが、救急隊の現場活動において、傷病者との直接的なコミュニケーションを図るために開発した多言語音声翻訳アプリである。

対応言語は、日本語のほか、英語、中国語(繁・簡)、韓国語、タイ語、フランス語、スペイン語、インドネシア語、ベトナム語、ミャンマー語、ロシア語、マレー語、ドイツ語、ネパール語及びブラジルポルトガル語の15種類となっている。

平成29年4月から各消防本部への提供を開始し、全ての消防本部で導入されることを目標に取り組んでおり、令和5年1月1日現在、全国723消防本部のうち683消防本部(約94.5%)が使用している。

イ 救急車利用ガイド

消防庁では、日本での救急車の利用方法等を外国人に周知するため、「救急車利用ガイド(英語版)」を作成し、消防庁ホームページに掲載している。

救急車利用ガイドには、①救急車の利用方法、119番通報時に通信指令員に伝えるべきこと、②すぐに119番通報すべき重大な病気やけが、③熱中症予防や応急手当のポイント、④救急車を利用する際のポイントなどが掲載されている。

平成29年3月からは、英語に加えて中国語(繁・簡)、韓国語、タイ語、フランス語、イタリア語に対応するとともに、令和3年3月には、新たに9言語(ベトナム語、タガログ語、ポルトガル語、ネパール語、インドネシア語、スペイン語、ビルマ語、クメール語及びモンゴル語)を追加し、合計16言語への対応を可能とした。それぞれのガイドに日本語を併記しているため、日本人から外国人に説明を行う際にも活用が可能である。

消防庁では、都道府県及び消防本部に対し、各種広報媒体でのリンク掲載等によって住民や観光客に積極的に周知するよう依頼しているほか、外国人旅行者向け災害時情報提供アプリ「Safety tips」及び出入国在留管理庁監修の「生活・就労ガイドブック」に掲載し、幅広く周知を図っている。