3. 熱中症への対応

(1)熱中症とは

熱中症とは、温度や湿度が高い中で、体内の水分や塩分(ナトリウムなど)のバランスが崩れ、体温の調節機能が働かなくなり、立ちくらみ、頭痛、吐き気、ひどいときには、けいれんや意識をなくすなど、様々な障害をおこす症状のことをいい、最悪の場合は死に至ることがある。

熱中症を疑った時には、涼しい場所で体を冷やし、水分補給をしながら様子を見ることなどが重要であるとされるが、重症例を見逃さないという観点から、意識がない、全身のけいれんがある、自分で水が飲めない又は脱力感や倦怠感が強くて動けない場合には、ためらわず救急要請をする必要がある。

(2)夏期における熱中症による救急搬送人員の調査

ア 調査の概要

熱中症に対する社会的関心が高まったことを契機に、消防庁では平成20年から全国の消防本部に対し、熱中症による救急搬送人員の調査を実施している。

本調査は、熱中症の救急搬送人員が増加する5月から9月まで行っており、調査結果は速報値として週ごとにホームページ上で公表するとともに、月ごとの集計結果についても確定値として公表している。

イ 令和5年度の調査結果

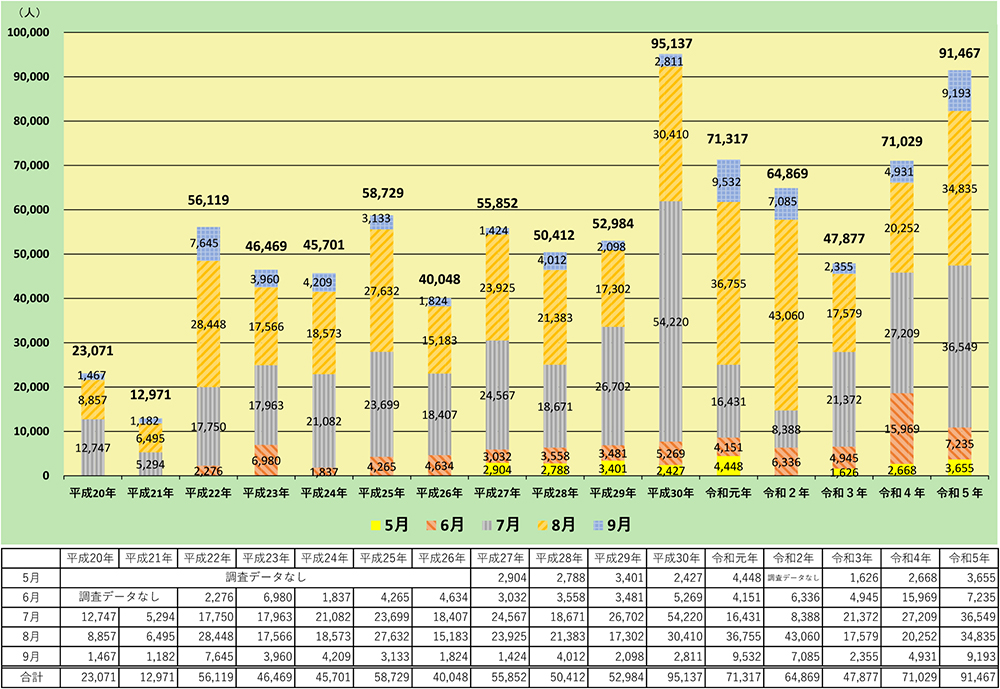

令和5年5月から9月までにおける全国の熱中症による救急搬送人員は9万1,467人、死亡者数は107人となった。調査期間を5月から9月までとした平成27年以降、平成30年の9万5,137人に次ぐ2番目に多い搬送人員となった。

今年は非常に厳しい暑さが長期間にわたって続き、5月、6月、7月及び9月がそれぞれの月で過去2番目の搬送人員となった(特集2-4図)。

特集2-4図 平成20年~令和5年の熱中症による救急搬送人員の推移

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

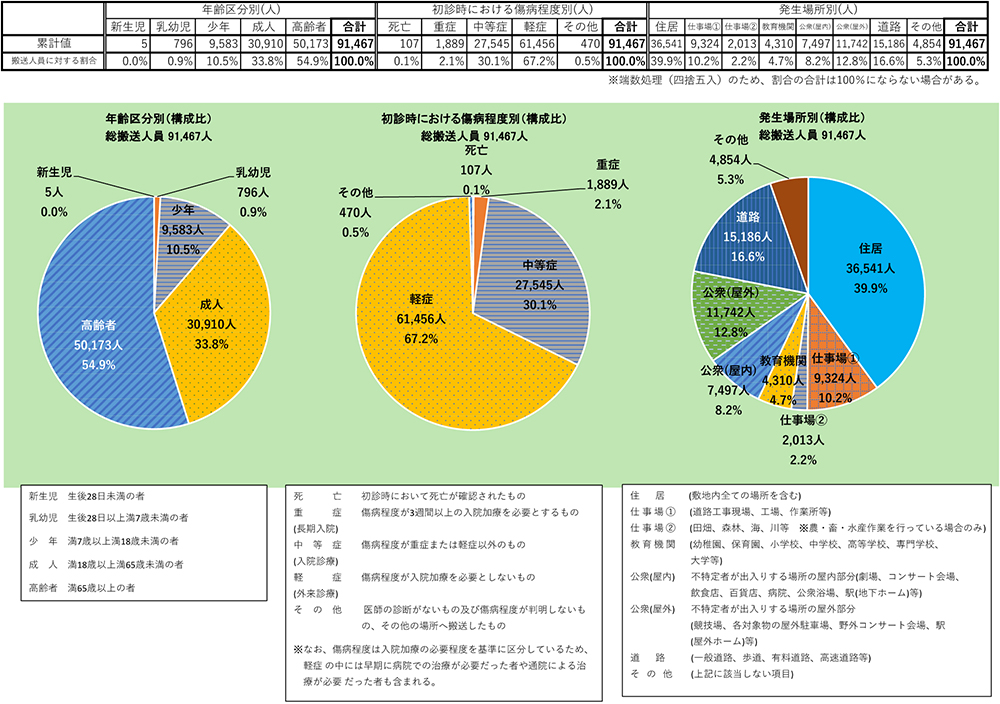

令和5年5月から9月までの熱中症による救急搬送人員を年齢区分別にみると、高齢者(満65歳以上)が5万173人と全体の約54.9%で最も多く、次いで成人(満18歳以上満65歳未満)、少年(満7歳以上満18歳未満)となっている。初診時における傷病程度別にみると、軽症(外来診療)が6万1,456人と全体の約67.2%で最も多く、次いで中等症(入院診療)、重症(長期入院)となっている。発生場所ごとの項目別にみると住居が3万6,541人と全体の約39.9%で最も多く、次いで道路、公衆(屋外)となっている(特集2-5図)。

特集2-5図 全国の熱中症による救急搬送状況 令和5年5月1日~9月30日(累計)

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

(3)熱中症予防の取組

ア 消防庁の取組

消防庁は熱中症予防啓発として、各種コンテンツを消防庁ホームページの熱中症情報サイトにおいて提供し、関係団体に活用を促している。(参照URL:https://www.fdma.go.jp/disaster/heatstroke/post3.html#heatstroke04)

・熱中症の予防法のほか、熱中症のリスクが高いとされているこどもと高齢者への呼び掛けを主なテーマとした「熱中症予防啓発ポスター」

・熱中症予防のポイント等を説明した「予防啓発動画」

・全国消防イメージキャラクター「消太」を活用して熱中症予防を呼び掛ける「予防啓発イラスト」

・消防車両等での広報に用いる「予防広報メッセージ」

・熱中症の予防法や対処法のポイントを記載した「熱中症対策リーフレット」

・消防機関及び地方公共団体の熱中症予防に係る取組をまとめた「熱中症予防啓発取組事例集」

・訪日外国人を対象とした救急車利用についてのポイントや、熱中症の予防、応急手当のポイントを掲載した「訪日外国人のための救急車利用ガイド」

このほか、X(旧Twitter)でも熱中症情報を発信している。

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

予防啓発動画

イ 関係省庁との連携

熱中症に関する取組としては、平成19年から、熱中症対策に関係する省庁が緊密に連携すること等を目的として、「熱中症関係省庁連絡会議」を設置、その後、令和3年からは、熱中症関係省庁連絡会議を改め、環境大臣を議長、関係府省庁の担当部局長を構成員とした「熱中症対策推進会議」を開催することとし、熱中症対策の一層の推進を図っている。

また、令和5年には、熱中症対策を強化するため、気候変動適応法が改正され、熱中症に関する政府の対策を示す実行計画や、熱中症による重大な健康被害が発生するおそれのある場合における特別警戒情報の発表、特別警戒情報の発表期間中における暑熱から避難するための施設の開放措置など、熱中症予防を強化するための仕組みが創設されることとなった。

その上で、5月から9月までの間、関係府省庁の連携の下「熱中症予防強化キャンペーン」を実施し、政府一体となった国民への発信強化、産業界との連携、熱中症警戒アラートを活用した熱中症予防行動の周知等を行っている。

(4)おわりに

気候変動の影響により、近年、年平均気温が上昇している。消防庁においては、今後も全国の消防本部や関係省庁と連携をとりながら、引き続き熱中症に関する注意喚起や情報提供に努めていく。