第2章 消防防災の組織と活動

第1節 消防体制

1.消防組織

(1)常備消防機関

常備消防機関とは、市町村に設置された消防本部及び消防署のことであり、専任の職員が勤務している。

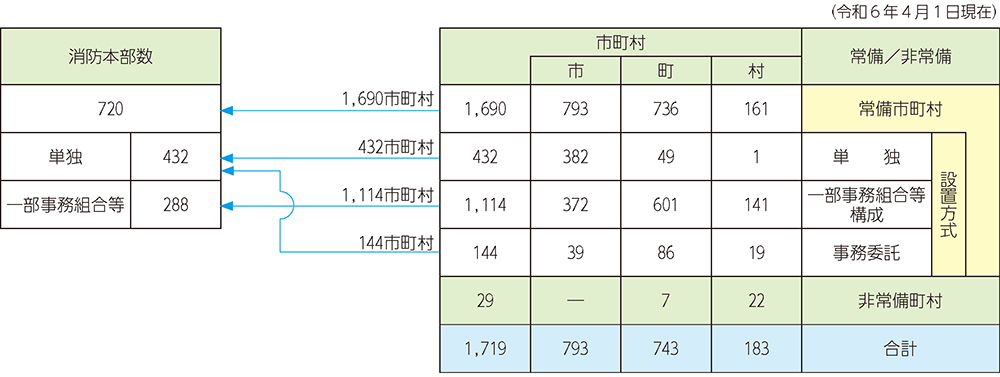

令和6年4月1日現在、全国に720消防本部、1,716消防署が設置されている(資料2-1-1)。

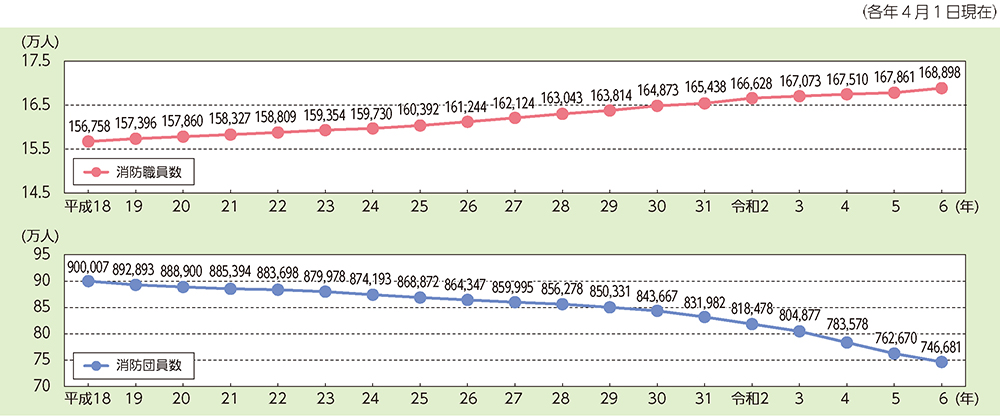

消防職員数は16万8,898人(うち女性消防職員数は6,705人)で、このうち消防吏員数は16万7,384人(うち女性消防吏員数は6,124人)であり、年齢階層別の消防吏員数は、31歳から35歳までの階層が2万4,818人(14.8%)と最も大きい割合を占めている(第2-1-1図、資料2-1-1、資料2-1-4)。

市町村における現在の消防体制は、大別して、〔1〕消防本部及び消防署(いわゆる常備消防)と消防団(いわゆる非常備消防)とが併存している市町村(以下、「常備化市町村」という。)と、〔2〕消防団のみが存する町村(以下、「非常備町村」という。)がある。

令和6年4月1日現在、常備化市町村は1,690市町村あり、非常備町村は29町村(7都県)に存在する。非常備町村は、地理的な要因から非常備である地域が多く、1都3県の21町村(非常備町村全体の72.4%)は島しょである(資料V)。

一部事務組合又は広域連合により設置されている消防本部は288本部(うち広域連合は22本部)であり、その構成市町村数1,114市町村(372市、601町、141村)は常備化市町村全体の65.9%に相当する。また、事務委託をしている市町村数は144市町村(39市、86町、19村)であり、常備化市町村全体の8.5%に相当する(第2-1-2図)。

(2)消防団

令和6年4月1日現在、全国の消防団数は2,174団、消防団員数は74万6,681人であり、消防団は全ての市町村に設置されている(第2-1-1図、資料2-1-1)。

消防団は、市町村の非常備の消防機関であり、その構成員である消防団員は、他に本業を持ちながらも、権限と責任を有する非常勤特別職の地方公務員として、「自らの地域は自らで守る」という郷土愛護の精神に基づき、消防防災活動を行っている(消防団の組織体制等については、特集5を参照)。

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

(備考)

1 消防職員数は「消防防災・震災対策現況調査」により作成

2 消防団員数は「消防防災・震災対策現況調査」及び「消防団の組織概要等に関する調査」により作成

3 東日本大震災の影響により、平成23年の岩手県、宮城県及び福島県の消防職員数及び消防団員数については、前年数値(平成22年4月1日現在)により集計している。

4 東日本大震災の影響により、平成24年の宮城県牡鹿郡女川町の数値は、前々年数値(平成22年4月1日現在)により集計している。

第2-1-2図 消防本部の設置方式の内訳

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

(備考)

1 「消防本部及び消防団に関する異動状況報告」により作成

2 東京23区は1市として単独消防本部に計上

3 広域連合は「一部事務組合等」に含まれる。