5.宮崎県日向灘を震源とする地震に係る被害及び消防機関等の対応状況

(1)災害の概要

ア 地震の概要

令和6年8月8日16時42分、日向灘の深さ31㎞を震源とするマグニチュード7.1の地震が発生し、宮崎県日南市で震度6弱を観測した。

イ 被害の状況

この地震により、宮崎県において、重傷者2人など、熊本県、宮崎県及び鹿児島県の3県において、合わせて負傷者16人の人的被害が発生した。

また、住家被害については、宮崎県で75棟、鹿児島県8棟、計83棟となっている(令和6年11月21日現在)。

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

救出活動の様子

(宮崎市消防局提供)

(2)運用開始後初となる南海トラフ地震臨時情報の発表

南海トラフ沿いで異常な現象が観測された場合や地震発生の可能性が相対的に高まっていると評価された場合等に、気象庁から「南海トラフ地震臨時情報」が発表されることとなっている。

この地震に伴い、南海トラフ地震の想定震源域では、大規模地震の発生可能性が平常時に比べて相対的に高まっていると考えられたことから、気象庁は8月8日17時00分に「南海トラフ地震臨時情報(調査中)」を発表し、同日19時15分には、「南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)」を発表した。これらは令和元年5月31日の「南海トラフ地震臨時情報」運用開始後、初めての発表であった。

(3)政府の主な動き及び消防機関等の活動

ア 政府の主な動き

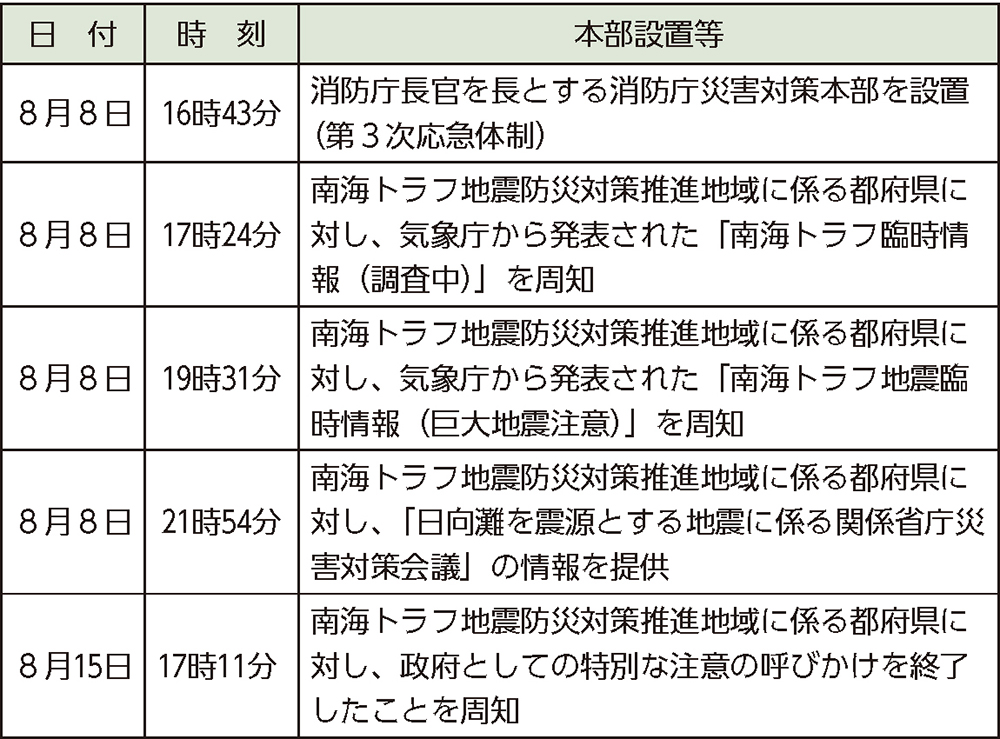

政府においては、地震発生後直ちに官邸対策室を設置した。同日17時04分には、関係省庁の局長級等で構成される緊急参集チームによる協議が開始され、関係省庁間で被害状況等の情報が共有された。

また、「南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)」が発表された同日19時15分から、政府としての特別な注意の呼びかけが開始され、同日20時00分に開催された関係省庁災害対策会議において、防災担当大臣から、今後1週間、日頃からの地震への備えの再確認や、揺れを感じたら直ちに避難できる態勢をとるなど、南海トラフ地震の特別な注意を呼び掛けた。

その後、8月15日17時00分をもって、政府としての特別な注意の呼びかけを終了した(特集2-3表)。

中央防災会議の下に設置された「南海トラフ巨大地震対策検討ワーキンググループ」において、「南海トラフ地震臨時情報」の平時からの周知・広報や、当該臨時情報の発表時における政府としての呼びかけの内容などについて検証が始められており、今後、同ワーキンググループでの議論を踏まえ、運用の改善を図ることとしている。

特集2-3表 政府の主な動き

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

イ 消防庁の対応

(ア)消防庁災害対策本部の設置

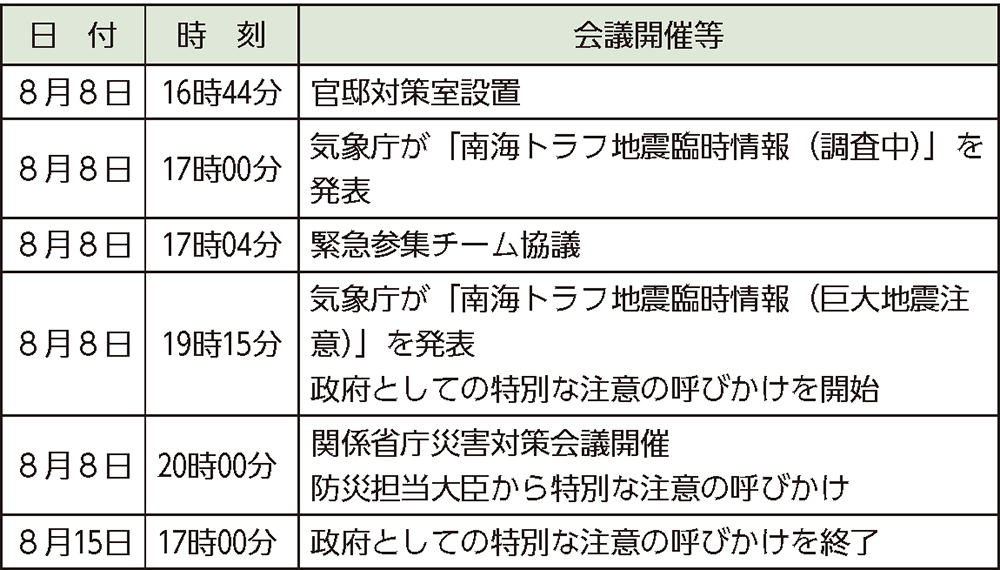

消防庁においては、地震発生後直ちに消防庁長官を長とする消防庁災害対策本部(第3次応急体制)を設置し、震度5弱以上を観測した宮崎県及び鹿児島県に対して、適切な対応及び被害報告について要請した。

(イ)南海トラフ地震臨時情報の周知

消防庁においては、同日17時24分に、南海トラフ地震防災対策推進地域に係る都府県に対し、気象庁が発表した「南海トラフ地震臨時情報(調査中)」を周知した。また、同日19時31分には、当該都府県に対し、気象庁が発表した「南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)」を周知した。さらに、同日21時54分、「日向灘を震源とする地震に係る関係省庁災害対策会議」の情報を提供した。

その後、8月15日17時11分に、当該都府県に対し、政府としての特別な注意の呼びかけを終了したことを周知した(特集2-4表)。

特集2-4表 消防庁の対応

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

ウ 被災自治体の対応

この地震等により、東京都、愛知県、三重県、和歌山県、徳島県、高知県及び宮崎県が災害対策本部を設置した。

エ 消防機関の対応

(ア)消防本部

被害を受けた地域を管轄する消防本部では、多数の119番通報が入電し、直ちに救助・救急等の活動に当たったほか、被害状況を把握するため、大分県、宮崎県及び鹿児島県の防災ヘリコプターが被災地域の情報収集活動を実施した。

(イ)消防団

熊本県、宮崎県及び鹿児島県の市町村をはじめ、甚大な被害に見舞われた多くの市町村において、消防団は、地震発生直後から被害情報の収集及び危険箇所の巡視・警戒等を実施した。