特集6 消防防災分野におけるDXの推進

1.消防防災分野におけるDX

消防庁では、常備消防や消防団の効果的な活動や緊急消防援助隊の迅速・的確な活動を実現するため、DXを推進している。また、消防防災分野における国民の利便性向上、事業者の業務効率化に資するDX施策も進めている。

以下、消防防災分野におけるDXの代表的な施策について、概要を説明する。

(1)マイナンバーカードを活用した救急業務の円滑化(マイナ救急)の全国展開の推進

ア 背景

現状の救急活動における傷病者の情報聴取は、主に口頭にて行われているが、医療機関選定に必要な既往歴や受診した医療機関名などの情報を、症状に苦しむ傷病者本人から聴取せざるを得ないことも多い。また、傷病者本人が既往歴や受診した医療機関名等を失念していることや、家族等の関係者が傷病者の情報を把握していないこともあり、救急隊が傷病者の医療情報等を正確かつ早期に把握するに当たり、課題となっている。

こうした背景を踏まえ、救急隊が傷病者のマイナンバーカードを活用して、オンライン資格確認等システムから傷病者の医療情報等を正確かつ早期に把握することで、救急業務の円滑化を図るマイナ救急の取組を進めている(詳細は特集4を参照)。

イ 現在の取組

令和6年度は、67消防本部660隊の参画を得て実証事業を行い、今後の全国展開に向けて、効果の検証や改善すべき課題の整理、有効事例の収集等を行っている。また、オンライン資格確認等システムを改修し、救急隊員が救急現場において簡易かつ迅速に端末を操作できるよう、救急隊専用のシステム構築に取り組んでいる。

ウ 期待される効果

マイナ救急の普及により、傷病者本人の情報を正確に伝えられる、病院の選定や搬送中の応急処置を適切に行える、搬送先病院で治療の事前準備ができるといったメリットが期待される。

エ 今後の取組方針

「経済財政運営と改革の基本方針2024」(令和6年6月21日閣議決定)や「デジタル社会の実現に向けた重点計画」(令和6年6月21日閣議決定)に基づき、令和6年度実証事業の結果を踏まえ、令和7年度に全国展開を推進することとしている。

(2)災害時の映像情報共有手段の充実

ア 背景

消防庁へ共有される災害現場の映像情報は、映像伝送装置を持った緊急消防援助隊が撮影した災害現場の映像、都道府県の消防防災ヘリコプターによる上空からの映像、高所監視カメラ映像などがあるが、被害の早期把握による迅速な対応には、より多くの災害発生直後の映像情報を必要としており、消防庁と地方公共団体との間における災害時の映像情報共有手段の一層の充実を図る必要がある。

イ 現在の取組

消防庁と地方公共団体との間で災害現場の映像情報を共有できる手段として、投稿型の機能を有した「消防庁映像共有システム」を新たに整備し、令和6年9月から運用を開始している。令和6年能登半島地震においては、先行運用として消防庁の災害対策本部内や緊急消防援助隊で活用し、現地の災害状況に係る映像情報を共有したほか、投稿された映像については、報道機関への映像提供にも利用した(特集6-1図)。

特集6-1図 消防庁映像共有システムの運用例(令和6年能登半島地震での活用)

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

ウ 期待される効果

消防庁映像共有システムを通じて、災害現場に最も早く駆けつける消防職団員からの映像情報を、地方公共団体や消防関係機関が早期に共有することにより、被害の概況の早期把握や、広域的な支援体制の早期確立など迅速な対応に有効である。さらに、関係府省庁への情報共有も行うことで、政府の迅速かつ的確な意思決定に寄与することも期待される。

エ 今後の取組方針

消防庁映像共有システムを利用する消防関係機関と意見交換を行いながら、当該システムの機能、運用方法などの使い勝手の向上を進めるとともに、多くの消防関係機関に利用してもらえるよう周知を進めていく。また、令和6年度中に、内閣府の新総合防災情報システム(SOBO-WEB)との接続により、災害映像を関係府省庁とも共有していく。

(3)緊急消防援助隊の指揮支援体制の強化

ア 背景

緊急消防援助隊の活動に当たっては、被災状況をより素早く把握し、指揮につなげることが重要である。特に被害が大規模に発生した場合には、被害情報や活動に係る情報も膨大になり、効率的な処理と判断が求められる。

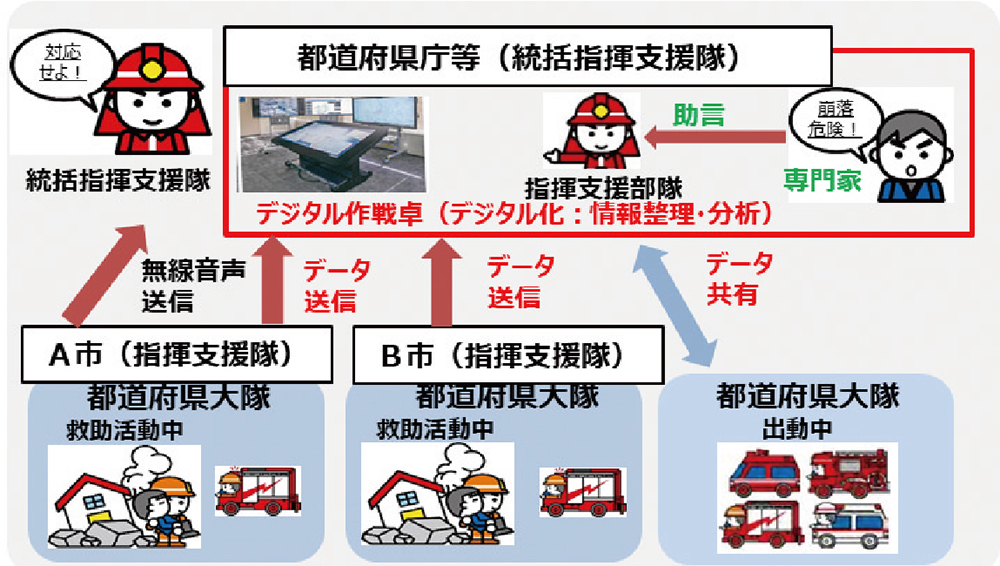

このため、指揮支援部隊がDX資機材を用いて映像等のデジタル情報を含めた豊富なリアルタイムの情報を収集、整理、共有するとともに、指揮の判断基礎となる情報整理を速やかに行い、指揮支援体制の強化を図っていく(特集6-2図)。

特集6-2図 緊急消防援助隊(指揮支援部隊)におけるデジタル作戦卓等DX資機材の活用イメージ

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

イ 現在の取組

令和4年度後半から部隊のあり方について議論し、部隊の活動内容についても検討を行ってきた。その上で、デジタル作戦卓等のDX資機材を都道府県庁等へ搬送する車両の予算を確保し、令和6年度中に各地方公共団体へ配備することとしている。

ウ 期待される効果

被災都道府県庁等において、無線等の情報に加え、被災現場で活動する部隊からタブレット等により送信された災害情報を収集し、DX資機材を活用して収集した情報を整理・分析することで、緊急消防援助隊の増隊判断や効果的な救助活動等につなげていく。このことにより、統括指揮支援隊の指揮支援体制の強化を図ることができる。また、整理した情報を活動部隊にリアルタイムで共有することで、効果的な活動を担保する。

エ 今後の取組方針

令和6年度中にデジタル作戦卓等のDX資機材を緊急消防援助隊統括指揮支援隊が属する9都道府県の消防本部に配備し、効果的な運用に向け、習熟訓練などを行っていく。

(4)AIを活用した救急隊運用最適化

ア 背景

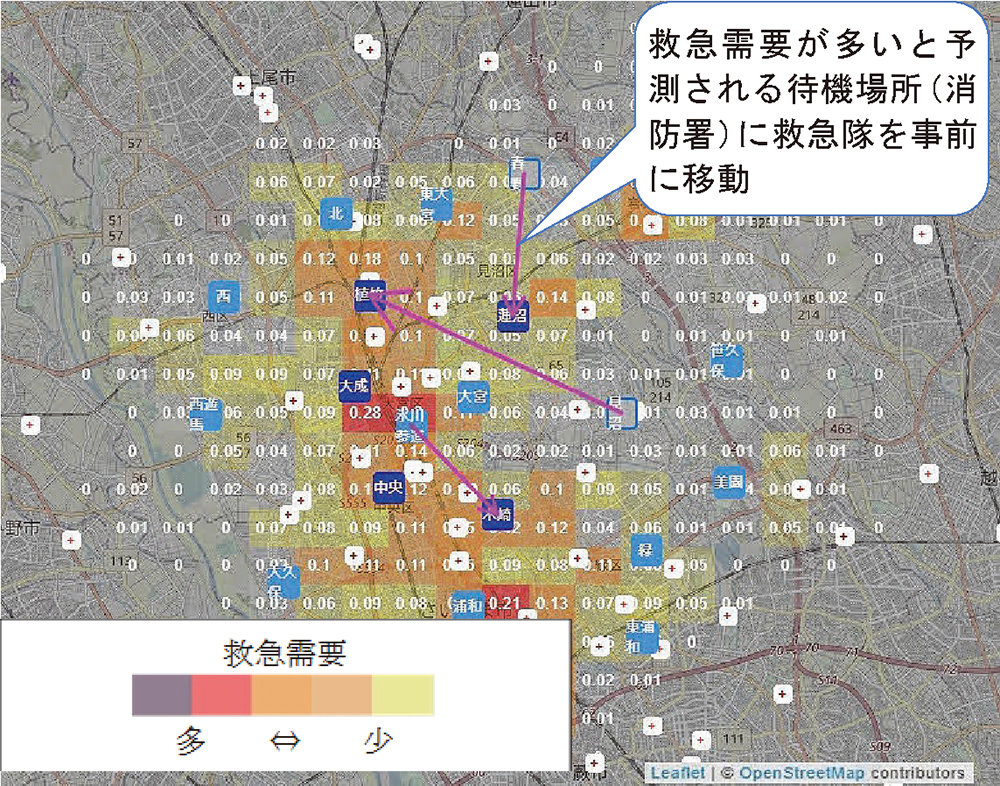

令和5年中の救急自動車による現場到着所要時間の平均は約10.0分(前年約10.3分)となっており、新型コロナウイルス感染症禍(以下、本特集において「新型コロナ禍」という。)前の令和元年と比べ、約1.3分延伸している。また、病院収容所要時間の平均は約45.6分(前年約47.2分)となっており、新型コロナ禍前の令和元年と比べ、約6.1分延伸している。こうした状況を踏まえ、新しい取組としてAIを活用した救急隊の効率的な運用手法の研究開発を行っている(特集6-3図)。

特集6-3図 AIを活用した救急隊運用最適化の例

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

イ 現在の取組

令和5年度までに、さいたま市消防局において、コンピュータによるシミュレーション及び実際に救急隊を移動配置する実証実験により、平均現場到着所要時間が短縮されることを確認した。

令和6年度は実用化を見据えて汎用性を高めた手法とするために、地形の特徴が異なる複数の消防本部を対象とした研究開発を行い、検証を完了する予定である。

ウ 期待される効果

救急需要を予測して救急隊の最適配置を図ることにより、現場到着所要時間の短縮が期待される。

エ 今後の取組方針

今後は、救急隊運用最適化の手法を公開し、消防本部による活用を予定している。

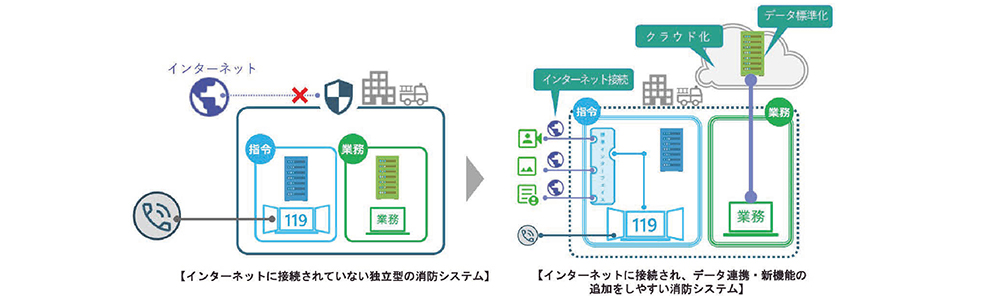

(5)消防指令システムのインターフェイスの標準化・消防業務システムのクラウド化

ア 背景

多くの消防本部では、119番通報の入電から消防署所への出動指令までの一連の消防指令業務を支援する「消防指令システム」と、警防や予防、水利、要援護者情報といった様々なデータの管理や消防本部の業務に必要な各種機能を一括して提供する「消防業務システム」が整備されており、これらのシステムにより消防職員の活動が支えられている。

従来、各々の消防本部では、パッケージ製品をベースとしつつも、必要に応じて機能が追加された独自のシステムを整備・運用しているため、調達・維持コストがベンダーロックイン*1により高止まりしているほか、外部システムやサービスとの接続等が困難などの課題がある。

令和6年度から令和8年度にかけて迎えるシステム更新のピークを機に、前述の課題や近年のICT環境の変化に対応する必要がある。

イ 現在の取組

こうした背景を踏まえ、消防庁では、令和3年1月以降、「消防指令システムの高度化等に向けた検討会」を開催し、消防指令システムの基本的な機能の整理、音声電話以外の緊急通報手段・サービスを消防指令システムに接続するための標準インターフェイスの要件などについて検討を行ってきた。令和5年10月には、消防指令システムの標準インターフェイスに係る仕様案などを作成し、令和6年3月には、消防指令システムの標準仕様書を作成した(特集6-4図)。

特集6-4図 消防指令システムのインターフェイスの標準化・消防業務システムのクラウド化のイメージ

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

ウ 期待される効果

119番通報について、音声のみならず画像、動画、データ等の活用が可能となるほか、消防指令システム及び消防業務システムの整備や維持管理におけるベンダーロックインの解消により調達時の競争性向上やコストの低減が図られ、さらに、他の消防本部から通報が転送されたときの位置情報の共有や外部システム・サービスとの接続が容易になるといった効果が期待される。

エ 今後の取組方針

令和6年度は消防業務システムの詳細な技術面等の検討を進め、令和6年10月に消防業務システムの標準仕様書を作成した。今後、各消防本部におけるシステムの更新時に、標準仕様書を踏まえたシステムが導入されるよう、各消防本部に対して普及・啓発の取組を行い、全国的なシステム標準化の進展を図っていく。

(6)消防団活動におけるデジタル技術の活用促進

ア 背景

近年、災害が激甚化・頻発化する中、消防団活動においては火災のみならず、様々な災害への対応能力の向上が不可欠であるが、消防団員数が減少傾向にある中で、消防団員一人ひとりの負担は増加しつつある。こうした中、消防庁では、消防団員の活動環境の向上、災害対応時の安全確保などを図るため、消防団DXを推進していくこととしている。

消防団の地域密着性という特性を踏まえ、情報収集能力の向上が求められており、災害時等にいち早く安全に現場の状況を把握するだけでなく、若年層の消防団員確保のためにも、消防団におけるドローンの配備や消防団員のドローン操縦技術の習得、消防団員の出動連絡や被災状況の迅速な情報共有を可能とするアプリケーション(以下、本特集において「消防団アプリ」という。)の導入などを促進することが必要である。

イ 現在の取組

消防庁では、消防団への救助用資機材等の整備を促進するため、消防団設備整備費補助金により支援を行っているが、令和4年度から同補助金の対象にドローンを追加し、消防団におけるドローン配備を推進している。

また、消防団員がドローンの操縦技術を習得し、実際の消防団活動においてドローンを活用できるよう、令和5年度から、消防学校に講師を派遣し、消防団員に対するドローンの操縦講習及びドローンから伝達された映像情報を基にした災害対応講習を実施している。令和5年度は12府県で約300人の消防団員が講習を受講した。

加えて、社会環境の変化に対応した消防団運営の普及促進のため、地方公共団体の先進的な取組を支援する「消防団の力向上モデル事業」においても、ドローンの操縦技術を習得する取組や消防団アプリの導入など、デジタル技術を活用した地方公共団体の取組を支援している。なお、令和5年度は9団体が本事業を活用してドローン操縦技術習得のための講習等を実施した(特集6-5図)。令和6年度も、消防団DXの推進や免許取得等の整備に関する地方公共団体の先進的な取組を支援している。

特集6-5図 ドローンを用いた災害対応講習の様子

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

ウ 期待される効果

消防団活動においてドローンを活用することで、広範囲にわたる火災や土砂災害、遭難者の捜索等の際に、消防団員の安全を確保しながら、上空から被害状況等を早期に把握し、当該状況を踏まえて的確に消火・救助等の活動を行うことが可能となる。

さらに、ドローンの配備だけでなく、操縦技術の習得や映像情報を基にした災害対応の講習もあわせて実施することで、消防団活動を安全かつ円滑に進め、災害対応能力の向上を図ることが期待される。

また、消防団アプリを活用することで、出動状況の迅速な把握など消防団活動の効率化にもつながる。

エ 今後の取組方針

災害時という非常時においてドローンを安全に飛行させるためには、消防団員がドローンを正確に操縦できる技術を習得することが不可欠である。このため、引き続き、消防学校においてドローンの操縦技術習得講習を実施していく。

また、「消防団の力向上モデル事業」を活用したドローン操縦技術習得講習や消防団アプリの導入等のモデル事例を全国に横展開することで、更なる消防団DXの推進を図ることとしている。

(7)ガソリンスタンドにおけるAIの活用等

ア 背景

セルフ式ガソリンスタンドでは、顧客が行う給油作業について、安全上支障がないか等を従業員が確認した上で、顧客が自ら給油を行える状態にしている。従業員が行う安全確認等にAIを活用することで、セルフ式ガソリンスタンドにおける業務の効率化を図ることが期待されている。

イ 現在の取組

令和6年度は、AIを活用することにより、一定の条件下において、従業員に代わって自動的に安全確認等を行い、顧客が給油を行える状態にするシステムについて、実証実験を行っている。

ウ 今後の取組方針

令和6年度の実証実験の結果を踏まえ、引き続き社会実装に向けた検討を進めていくこととしている。

*1 ベンダーロックイン:ここでは、現行の事業者に依存する傾向が強く、競争入札を実施しても特定の事業者のみが受注を繰り返す状態のことをいう。