2.安全保障環境等を踏まえた国民保護施策の進展

平成16年の「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」(以下、本特集において「国民保護法」という。)の施行以来、我が国において武力攻撃事態等*1及び緊急対処事態*2が認定され、国民保護法に基づく国民の保護のための措置(以下、本特集において「国民保護措置」という。)が実際に行われたことはいまだ一度もない。

他方、前述のとおり我が国を取り巻く安全保障環境はその厳しさを増しており、諸情勢を踏まえた国民保護の取組の推進が急務となっている。

(1)避難実施要領のパターンの作成促進

ア 避難実施要領の策定

国民保護法において、住民の避難に関して国から避難措置の指示が出され、それを受けて都道府県知事から避難の指示が発出された場合、市町村長は避難実施要領を定め、住民を誘導する必要があるが、国民保護事案発生後の短時間のうちに避難実施要領を一から策定することは困難であることから、「国民の保護に関する基本指針」(平成17年3月25日閣議決定。以下、本特集において「基本指針」という。)では、市町村は複数の避難実施要領のパターン(以下、本特集において「パターン」という。)をあらかじめ作成しておくよう努めるものとされている。

イ 避難実施要領の複数パターン作成促進の取組

「避難実施要領のパターンの作成に関する研修会」の実施などにより作成支援の取組を進めた結果、少なくとも1パターン作成済みの市町村の割合は令和6年4月1日時点では99.4%(1,730団体)となっている。

複数のパターンを作成している市町村の割合は、令和5年4月1日に64.3%(1,119団体)であったところ、令和6年4月1日時点で71.2%(1,239団体)と増加はしているものの、一層の作成促進に取り組む必要がある。

そのため、消防庁では複数パターンの作成促進を目的に、「複数の「避難実施要領のパターン」作成の徹底について(通知)」(令和6年3月12日付け通知)を発出し、作成に向けた取組を依頼している。

さらに、令和6年度は複数パターンの作成率を重点的に考慮して研修会実施都道府県を決定するとともに、新たにパターンの複数化への支援を希望する市町村に対して知見を有する地方公共団体の職員等を派遣してアドバイスを行う取組を開始し、作成を促進している。

ウ 沖縄県・先島5市町村からの避難に係る検討

基本指針において、沖縄県の住民避難については、沖縄本島や本土から遠距離にある離島における避難の適切な実施のための体制づくりなど、国が特段の配慮をすることが必要であるとされている。

こうしたこと等を踏まえ、令和4年度以降、消防庁を含む国の関係省庁、沖縄県、先島諸島の5市町村(石垣市、宮古島市、多良間村、竹富町及び与那国町。以下、本特集において「先島市町村」という。)等が協力し、武力攻撃予測事態に至る状況を想定した、先島諸島から九州・山口各県への住民の広域避難に係る図上訓練を実施している。

消防庁としては、先島諸島からの避難の検討支援を行うとともに、図上訓練で得られた避難手段や避難経路等の考え方について、既に作成済みの先島市町村のパターンに反映してもらうなど、各市町村の住民避難の実効性向上に向けた取組支援を進めている。

加えて、沖縄県に所在する離島市町村のうち、先島市町村以外の市町村については、沖縄県国民保護計画上、沖縄本島への避難が想定されていることから、先島市町村における訓練を通じて得られた避難のノウハウを活用するなど、これらの市町村における沖縄本島への避難の実効性向上に向けた取組支援を県とともに検討していく。

(2)避難施設の指定促進等

国民保護法において、都道府県知事及び指定都市の長は、住民を避難させ、又は避難住民等の救援を行うため、公園、広場その他の公共施設や、学校、公民館、駐車場、地下街その他の公益的施設を、あらかじめ避難施設として指定しなければならないこととされている。

また、基本指針において、避難施設の指定に当たっては、爆風等からの直接の被害を軽減するための一時的な避難に活用する観点から、コンクリート造り等の堅ろうな建築物や地下街、地下駅舎等の地下施設を緊急一時避難施設として指定するよう配慮することとされている。

このことから、政府としては、令和3年度からの5年間を緊急一時避難施設の指定に係る集中取組期間とすることとし、消防庁としても、関係省庁と連携して都道府県及び指定都市への働き掛け等を進めているところである。このため、公共施設のみならず民間施設の指定を進めるべく、大規模商業施設や地下施設を管理する事業者に対して、経済産業省や国土交通省を通じ、働き掛けを行うことにより、指定の円滑化を図っている。また、指定に際して課題等を抱える都道府県及び指定都市に対し、知見を蓄積した地方公共団体職員等を派遣し、アドバイスを行う取組を通じて、都道府県及び指定都市への支援に努めている。

これら避難施設については、国民保護制度に関する概要や弾道ミサイル飛来時の行動等について掲載している内閣官房国民保護ポータルサイトにおいて、地図や地方公共団体ごとの一覧表により、緊急一時避難施設の場所、その施設類型(堅ろうな施設、地下施設)などを参照することが可能である(特集7-1図)。

特集7-1図 緊急一時避難施設(地下施設)の例(福岡市天神地下街)

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

(3)特定臨時避難施設の整備

「国家安全保障戦略」(令和4年12月16日閣議決定)においては、国民保護に関して、「武力攻撃より十分に先立って、南西地域を含む住民の迅速な避難を実現」すべく、武力攻撃の状況や地域の実情等に応じて、「様々な種類の避難施設の確保」等に取り組むことが示された。

これを踏まえ、令和5年度末には、政府として、「武力攻撃を想定した避難施設(シェルター)の確保に係る基本的考え方」等がとりまとめられ、武力攻撃を想定した避難施設(シェルター)の確保に係る具体的取組として、「特定臨時避難施設の整備」が、政治経済の中枢を含む都市部や、地下施設等の重点取組分野での「緊急一時避難施設の指定促進」及び緊急一時避難施設の実態を調査した上で、地域の実情に応じて、その充実を含めてあり方を検討する「緊急一時避難施設の充実」と併せて位置付けられた。

「特定臨時避難施設の整備」について、具体的には、必要時には武力攻撃より十分に先立って、住民等の広域避難(市町村の区域を越えた避難)を開始し、完了することが最も重要であるとの認識の下、広域避難の際に輸送手段が航空機や船舶に限られるといった避難の困難性等に鑑み、先島市町村に一定期間避難可能で堅ろうな避難施設である「特定臨時避難施設」の整備を進めていくこととされた。

消防庁としては、竹富町及び多良間村における特定臨時避難施設の整備について、関係省庁と連携して、地域の実情に応じた取組の推進を図っている。

(4)国民保護共同訓練の充実強化

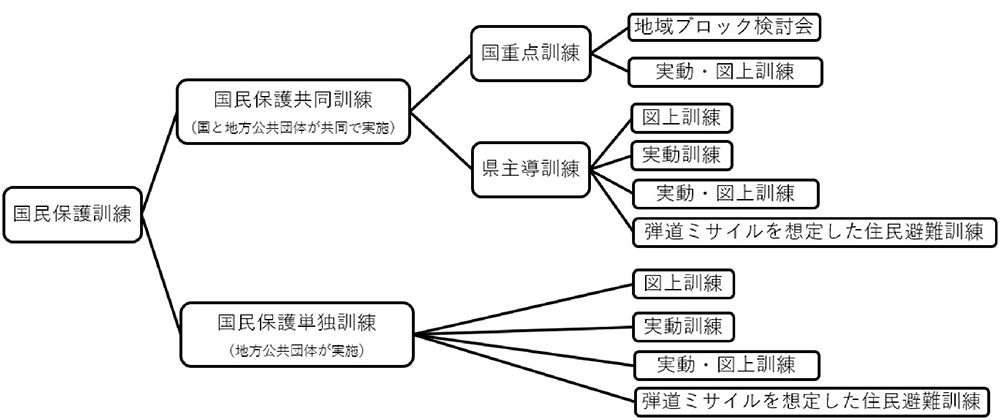

国民保護法において、国や地方公共団体は国民保護措置に関する訓練を行うよう努めることとされており、消防庁は内閣官房とともに、都道府県や市町村との共同訓練を実施してきた(特集7-2図)。

特集7-2図 国民保護訓練の分類

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

ア 国重点訓練

(ア) 地域ブロック検討会

国と地方公共団体の間で最新の情勢認識を共有するとともに、国民保護関連の各種課題に対する検討や意見交換を実施する。

(イ) 実動及び図上訓練

複数の都道府県が参加する大規模な訓練など、都道府県単独では実施困難かつ従来よりも高度な訓練を国の主導の下に実施し、国、都道府県、市町村及び関係機関相互の連携を強化するとともに、国民保護措置への理解の促進を図る。

イ 県主導訓練

主に都道府県が訓練内容等を企画・立案し、消防庁や内閣官房等が支援を行い、訓練を実施している(特集7-3図)。

特集7-3図 県主導訓練の例(図上訓練)

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

また、北朝鮮から弾道ミサイル等が高い頻度で発射されていること等を踏まえ、令和4年9月から弾道ミサイルを想定した住民避難訓練を再開している。訓練では、弾道ミサイルが我が国に飛来する可能性があると判明した場合にどのような行動をとるべきかについて、住民の理解を深めるため、近くの建物の中や地下への避難を実施している(特集7-4図)。

引き続き、全国各地の多くの地域で効果的な訓練が実施されるよう取り組んでいく。

特集7-4図 県主導訓練の例(弾道ミサイルを想定した住民避難訓練)

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

*1 武力攻撃事態等:武力攻撃事態及び武力攻撃予測事態のこと。武力攻撃とは、我が国に対する外部からの武力攻撃をいう。武力攻撃事態とは、武力攻撃が発生した事態又は武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至った事態をいい、武力攻撃予測事態とは、武力攻撃事態には至っていないが、事態が緊迫し、武力攻撃が予測されるに至った事態をいう。

*2 緊急対処事態:武力攻撃の手段に準ずる手段を用いて多数の人を殺傷する行為が発生した事態又は当該行為が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至った事態(後日対処基本方針において武力攻撃事態であることの認定が行われることとなる事態を含む。)で、国家として緊急に対処することが必要なものをいう。