Topics 3 感震ブレーカーの普及推進

■感震ブレーカーの普及推進の背景・目的

令和6年能登半島地震により輪島市の朝市通り周辺で発生した火災は、半島沿岸部にある木造密集地域で発生したもので、焼失面積約4万9千平方メートル、約240棟焼損という大規模災害となった。この教訓を踏まえ、消防庁では国土交通省と共同で「輪島市大規模火災を踏まえた消防防災対策のあり方に関する検討会」を開催し、今後の対応策として感震ブレーカー(以下、本トピックスにおいて「感震ブレーカー」は感震遮断機能付きの分電盤のほか、コンセントタイプや簡易タイプを含むものとする。)の普及推進を含む地震火災対策をとりまとめた。

また、災害対策基本法に基づく防災基本計画(令和6年6月28日修正)においても、感震ブレーカーの普及推進が盛り込まれた。

これらを踏まえ、消防庁では、有識者、感震ブレーカー製造業者や送配電事業者をはじめとする関係団体、内閣府、経済産業省等の関係省庁により構成される「住宅用火災警報器・感震ブレーカー設置・維持管理対策会議」(以下、本トピックスにおいて「対策会議」という。)を開催し、感震ブレーカーの普及推進に関する具体的な取組を進めている。

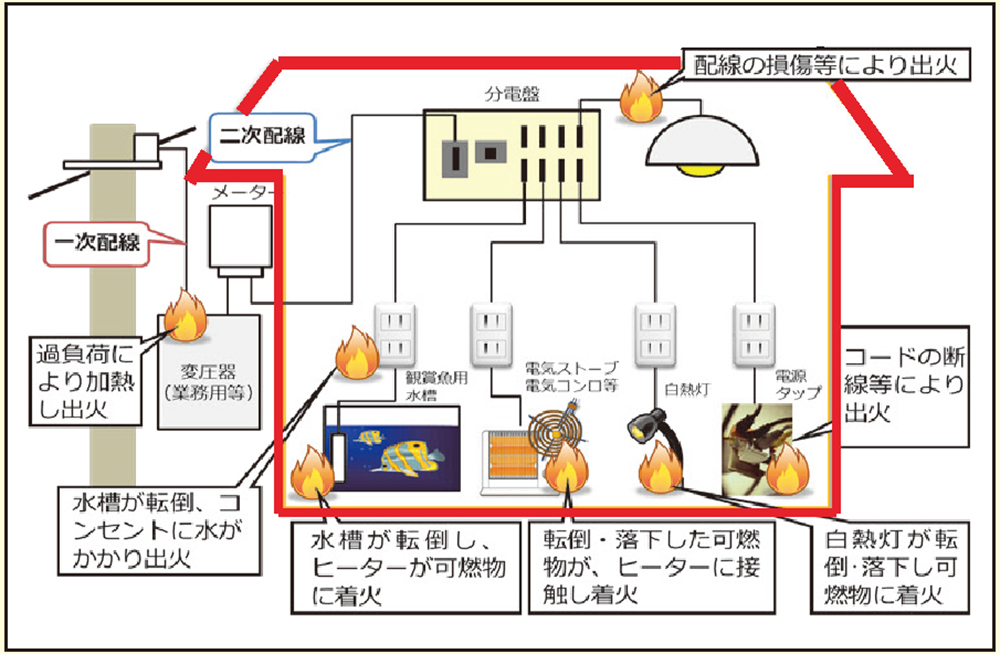

トピックス3-1図 電気に起因する出火の可能性がある主な部位(感震ブレーカーの設置により赤枠内(二次配線を除く)の火災を防ぐことが可能)

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

■感震ブレーカーの普及に関する現状と課題

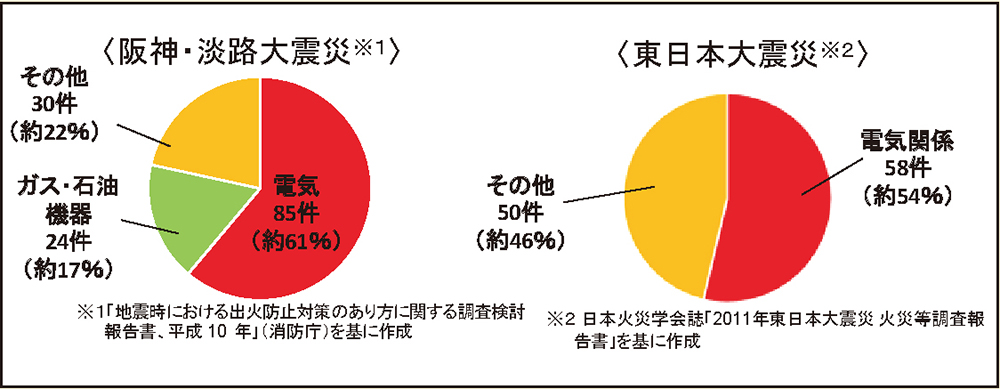

過去の大規模地震時に発生した火災において、電気を原因とする火災は半数以上を占めており、感震ブレーカーの設置を推進する必要がある一方で、感震ブレーカーの設置率は低位にとどまっており、普及推進の加速化が求められる。

トピックス3-2図 過去の大規模地震時における火災の発生状況

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

内閣府及び消防庁が地方公共団体に対するアンケート調査を行った結果、

・感震ブレーカーの認知度が低い

・電気火災を防止する効果が知られていない

・各戸の状況に合わせた感震ブレーカーのどの製品を選べばよいかわからない

・感震ブレーカーの取付けが難しい

・取扱店が少ない

・感震ブレーカーに対する補助制度の認知度が低い

等が普及推進を図る上での課題として挙げられた。

■多様な媒体を通じた広報活動の展開

まずは感震ブレーカーの認知度の向上が必要であることを踏まえ、消防庁では、感震ブレーカーの普及に向けて、各消防本部等での普及啓発の際に使用できる動画の制作や、関係省庁と連携したチラシの作成・配布といった広報活動を展開している。

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

感震ブレーカー普及啓発用チラシ

■今後の対応の方向性

・普及推進体制の構築

各地域において、着実に普及を進めるためには、地方公共団体や消防関係者のみならず、電気関係事業者や住宅関係事業者、地域住民による自主防災組織や女性防火クラブ等と連携して取り組んでいくことが重要であり、地域の実情に即した普及推進体制を構築することが必要である。

・普及に向けた具体的な計画の作成

防災基本計画において感震ブレーカーの普及が位置付けられたことを踏まえ、都道府県及び市町村において地域防災計画の見直しを実施することが必要である。また、当該取組の実効性を確保するため、木造密集市街地や津波浸水想定区域等の火災・延焼危険性が高い地域をはじめとして感震ブレーカー等の普及に向けた具体的な計画を策定(普及率の目標値、スケジュール、設置の支援等)することが重要である。

消防庁においては、感震ブレーカーについて普及推進状況に関する実態把握を行った上で、対策会議における議論も踏まえ、各地域における取組を推進するため、令和6年度中にモデル計画等を通知する予定である。