1.消防団の現状

(1)消防団員数の減少

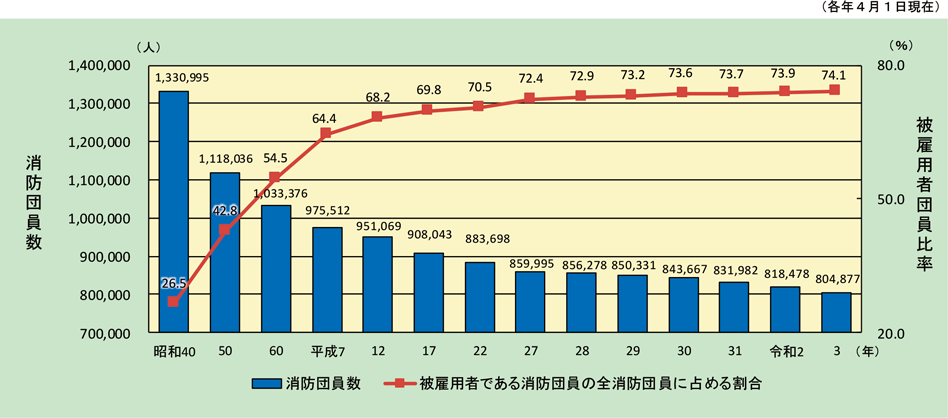

消防団員数は年々減少しており、令和3年4月1日現在、前年に比べ13,601人減少し、804,877人となっている(特集3-2図)。特に、平成30年度以降3年連続で1万人以上減少しており、危機的な状況にある。

特集3-2図 消防団員数及び被雇用者である消防団員の割合の推移

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

(備考)「消防防災・震災対策現況調査」により作成

(2)若年層の入団者数減少

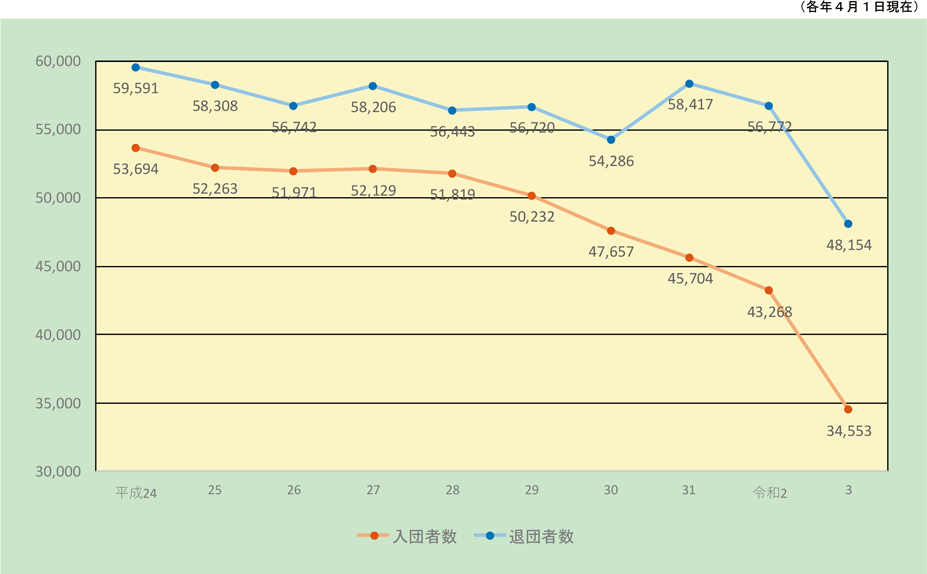

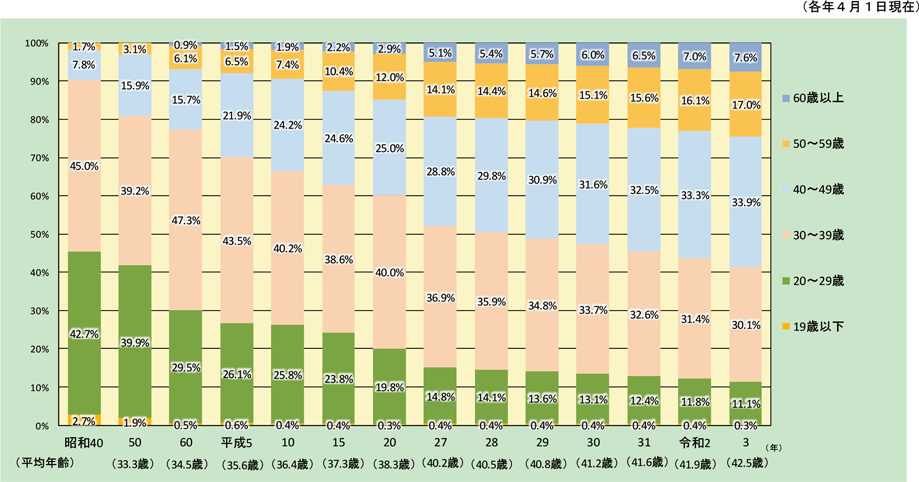

近年の消防団員の入団者数・退団者数を見ると、退団者数は概ね横ばい傾向であるのに対し、入団者数が大きく減少している(特集3-3図)。年齢階層別に入団者数を見ると、特に若年層の入団者数が著しい減少傾向にある(特集3-4図)。それに伴い、消防団員の平均年齢は毎年少しずつ上昇しており、令和3年4月1日現在、前年に比べ0.6歳上昇し、42.5歳となっている(特集3-5図)。

特集3-3図 入団者数・退団者数の推移

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

(備考)「消防団の組織概要等に関する調査」により作成

特集3-4図 年齢階層別入団者数の推移

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

(備考)「消防防災・震災対策現況調査」により作成

特集3-5図 消防団員の年齢構成比率の推移

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

(備考)

1 「消防防災・震災対策現況調査」により作成

2 昭和40年、昭和50年は「60歳以上」の統計が存在しない。また、昭和40年は平均年齢の統計が存在しない。

(3)被雇用者である消防団員の割合の増加

被雇用者である消防団員の全消防団員に占める割合は高い水準で推移しており、令和3年4月1日現在、前年に比べ0.2ポイント上昇し、74.1%となっている(特集3-2図)。

(4)女性消防団員の増加

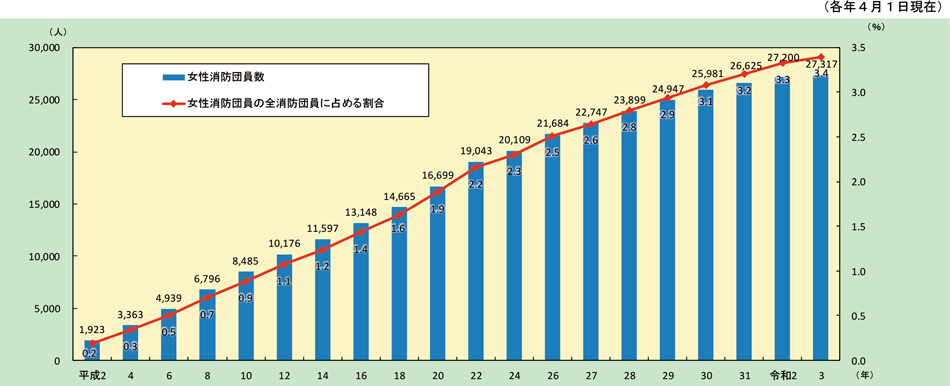

消防団員の総数が減少する中、女性消防団員の数は年々増加しており、令和3年4月1日現在、前年に比べ117人増加し、27,317人となっている(特集3-6図)。また、女性消防団員がいる消防団の割合は、同日現在で、75.9%となっている。

特集3-6図 女性消防団員数の推移

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

(備考)「消防防災・震災対策現況調査」により作成

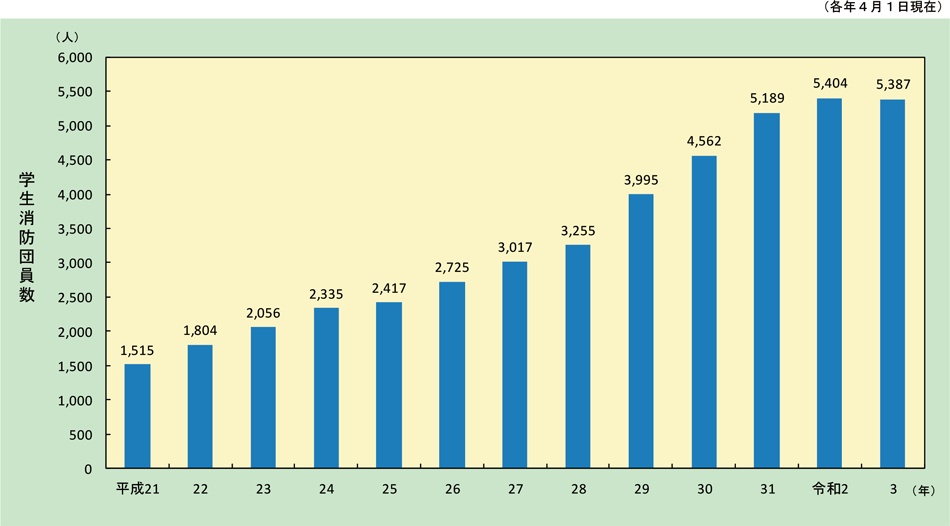

(5)学生消防団員の増加

消防団員の総数が減少する中、大学生、大学院生、専門学校生等の消防団員(以下「学生消防団員」という。)の数は令和3年4月1日現在、前年に比べ若干減少したものの、増加傾向にある。(特集3-7図)。

特集3-7図 学生消防団員数の推移

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

(備考)「消防防災・震災対策現況調査」により作成

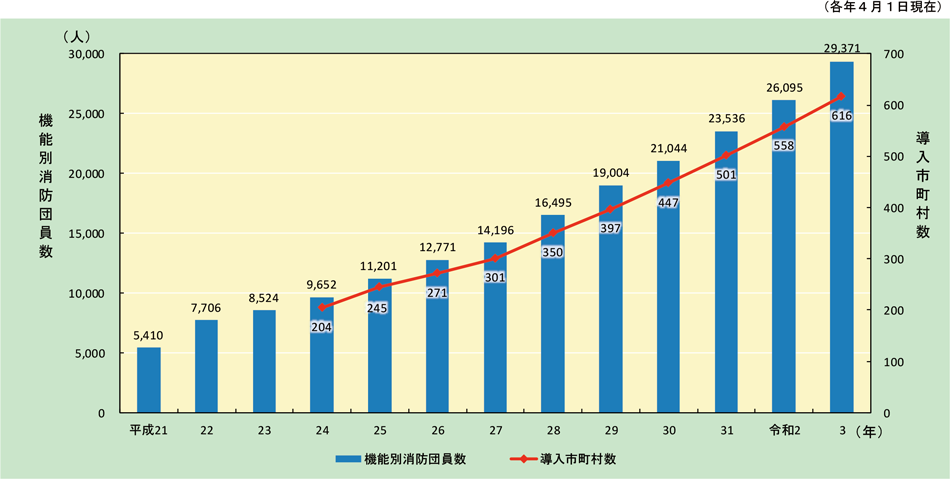

(6)機能別消防団員の増加

機能別消防団員とは、すべての災害・活動に参加する基本団員とは異なり、入団時に決めた特定の活動・役割を担う消防団員である。例えば、基本団員のみでは人員不足が生じるような大規模災害に限り出動する「大規模災害団員」や、高齢者宅訪問等の火災予防、広報活動等のみに従事する団員などが挙げられる。

基本団員の数が減少する中、機能別消防団員の数は年々増加しており、令和3年4月1日現在の機能別消防団員の数は、前年に比べ3,276人増加し、29,371人となっている(特集3-8図)。

特集3-8図 機能別消防団員数の推移

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

(備考)「消防団の組織概要等に関する調査」により作成

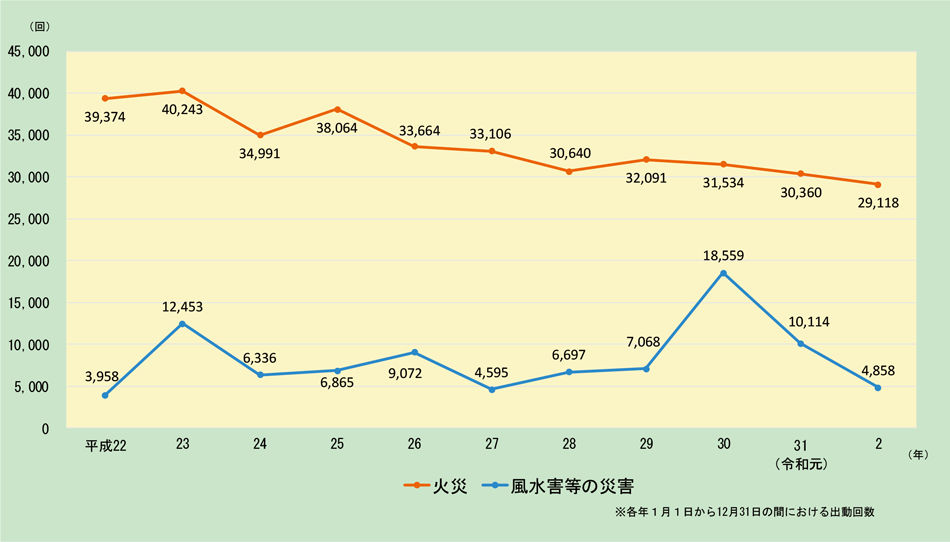

(7)消防団の役割の多様化

消防団員の出動回数に着目すると、火災のための出動はやや減少傾向にあるものの、引き続き多くの出動がある一方、風水害等の災害のための出動は大きく増加しており、災害の多発化・激甚化により消防団の役割は多様化している(特集3-9図)。

特に大規模災害において、消防団員は、消火・応急手当・救助活動はもとより、発災前の早期避難の呼び掛けや住民の避難誘導・避難所の運営支援、安否確認のための戸別訪問など、様々な活動に取り組んでいる。

特集3-9図 消防団員の火災・風水害等の災害への出動回数

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

(備考)「消防防災・震災対策現況調査」により作成