2. 消防団の充実強化の取組

(1)報酬等の処遇改善

消防団員数が大幅に減少する中、近年、災害が激甚化・頻発化していることから、消防団員一人ひとりの役割が大きくなっていることを踏まえ、令和2年12月、「消防団員の処遇等に関する検討会」(以下、本特集において「検討会」という。)を立ち上げ、消防団員の適切な処遇の在り方や消防団員の入団促進等について検討を行った。

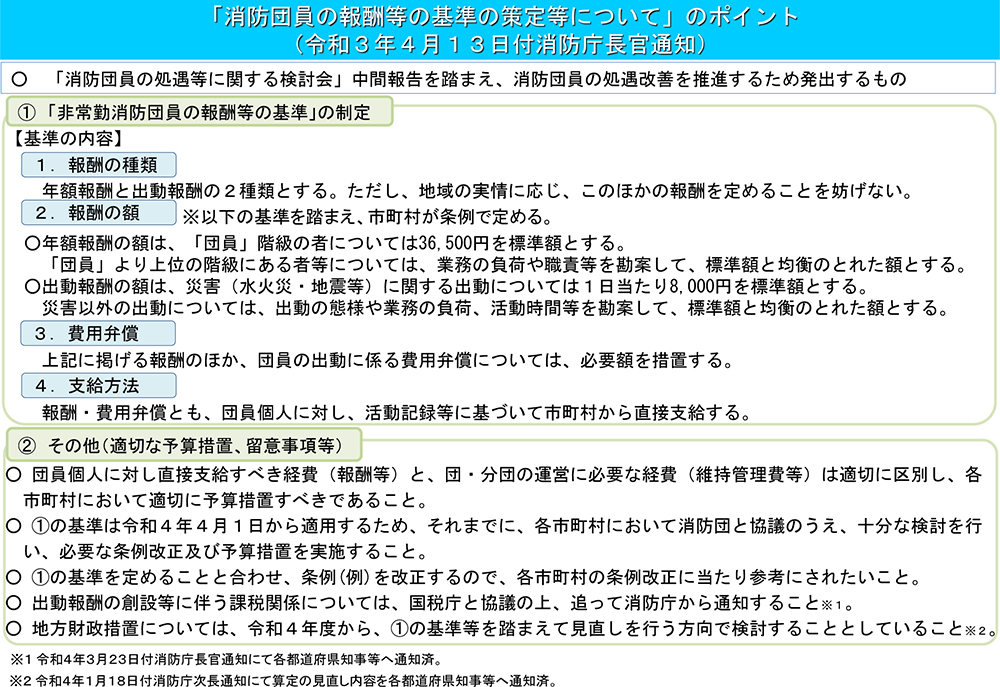

ア 「非常勤消防団員の報酬等の基準」の策定

令和3年4月9日に検討会から消防団員の適切な報酬等の在り方について中間報告書が取りまとめられたことを受け(報酬等の在り方については中間報告書をもって検討会の結論とされている。)、同月13日、消防庁において「非常勤消防団員の報酬等の基準」(以下、本特集において「基準」という。)を策定し、都道府県知事等に通知した(特集4-9図)。基準では、消防団員への報酬は年額報酬と出動報酬の2種類とし、年額報酬は「団員」階級の者については36,500円、出動報酬は災害時1日当たり8,000円を標準額とすることや、報酬等は消防団員個人に対し、活動記録等に基づいて市町村から直接支給することなどを定め、令和4年4月1日からの基準の適用に向け条例改正等に取り組むよう市町村に要請した。

特集4-9図 消防団員の報酬等の基準

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

また、令和4年度から地方交付税措置において、各市町村が負担する消防団員の報酬等に係る財政需要を的確に反映するよう、算定方法の見直しを行った。

イ 消防団員の処遇改善に係る各市町村の対応状況

令和5年4月1日現在の年額報酬額、災害に関する出動報酬額及び報酬等の団員個人への直接支給の状況について、基準を満たす市町村の割合はいずれも前年より増加し、年額報酬については基準を満たす市町村が86.0%となった(特集4-10図)。一方、未だ基準を満たしていない市町村もあることから、今後も、様々な機会を捉えて、年額報酬額や災害に関する出動報酬額、団員個人への報酬等の直接支給について、基準に沿った対応が行われるよう、各地方公共団体に対し働き掛けを行っていくこととしている。

特集4-10図 都道府県別の消防団員の処遇改善に係る対応状況

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

(2)消防団に対する理解の促進

地域の安全・安心に欠くことのできない消防団活動について広く認識・評価されることが、消防団員の処遇改善や、今後の団員確保につながるものと考えられることから、消防庁では以下のような消防団への入団促進策や消防団活動の発信・表彰等の取組を実施している。

ア 消防団入団促進広報の全国展開

消防団への入団促進広報を一層充実させるため、令和4年度までは1月から3月に集中して行っていた広報を、令和5年度は通年化して実施している。特に、入団者数の減少が著しい若者に向けた広報を推進するため、女性や若者からの知名度が高い著名人*1を「消防団入団促進サポーター」に任命し、制作した消防団員募集ポスターやPR動画などを全国の都道府県、市町村、消防本部等に配布・周知するほか、若者が触れる機会の多いSNSを活用した情報発信を行っている。

また、夏休みなどの長期休暇期間に、全国のショッピングモールにおいて、若者や家族連れをターゲットにした入団促進イベントを実施している。

さらに、令和5年6月には、テレビドラマ「ハヤブサ消防団」とタイアップした消防団員募集ポスターを作成し、全国の都道府県、市町村、消防本部等に配布するなど、様々なメディアを活用した幅広い住民への広報を行っている(詳細はトピックス4を参照)。

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

イ 消防団活動のPR

消防庁ホームページにおいて、消防団の特設コーナーを設置し、消防庁における最新施策や最新情報のほか、各消防団における取組事例等を掲載し、消防団活動や入団促進のPRに努めている。

(参照URL:https://www.fdma.go.jp/relocation/syobodan/)

また、地域住民に消防団をより身近なものとして知ってもらうため、平成29年度から毎年度、各都道府県及び市町村から消防団に関する動画作品を募集し、優秀な作品を表彰する「消防団PRムービーコンテスト」を実施している。

ウ 消防団等充実強化アドバイザーの派遣

平成19年4月から、消防団の充実強化等に関する豊富な知識や経験を有する「消防団等充実強化アドバイザー」を地方公共団体等に派遣し、消防団への入団促進をはじめ、消防団の充実強化を図るための具体的な助言や情報提供を行っている。

令和5年4月1日現在、27人のアドバイザー(うち女性10人)が全国で活躍している。

エ 地域防災力充実強化大会の開催

消防団等充実強化法の成立等を踏まえ、地域防災力の充実強化を図るため、平成27年度以降「地域防災力充実強化大会」を開催している。

オ 総務大臣による感謝状の贈呈

消防団員の確保等に積極的に取り組む消防団に対し、平成25年度より、総務大臣から感謝状を贈呈している。令和4年度は、前年度に比べて全消防団員数、女性若しくは学生消防団員数又は機能別消防団員数が相当数増加した38の消防団に対し、総務大臣から感謝状を贈呈した。

カ 消防庁長官による表彰

自然災害や大規模事故等の現場において、顕著な活動実績が認められる消防団等に対し、防災功労者消防庁長官表彰を行っており、令和4年度には6団体が受賞した。

また、平常時の活動により地域防災力の向上に寄与し、全国の模範となる消防団や、団員確保について特に力を入れている消防団、更には、消防団員である従業員を雇用しているなど、消防団活動に特に深い理解や協力を示している事業所等に対し、消防団等地域活動表彰を行っており、令和4年度には、消防団表彰を8団体、事業所表彰を14事業所が受賞した。

(3)幅広い住民の入団促進

ア 社会環境の変化等に対応した制度等の導入

多様な住民が消防団に参画するためには、基本団員の充実を前提としながらも各団員の得意分野を活かせる機能別消防団員や機能別分団の創設が有効である。また、定年制度の見直しや、居住者だけでなく通勤・通学者も加入対象とするなど、幅広い層の人材が入団できる環境の整備を図ることが必要である。

令和4年12月23日には、消防庁長官から各都道府県知事等に通知(以下、本特集において「令和4年度消防庁長官通知」という。)を発出し、機能別消防団員・機能別分団の導入について積極的に検討するよう働き掛けている。

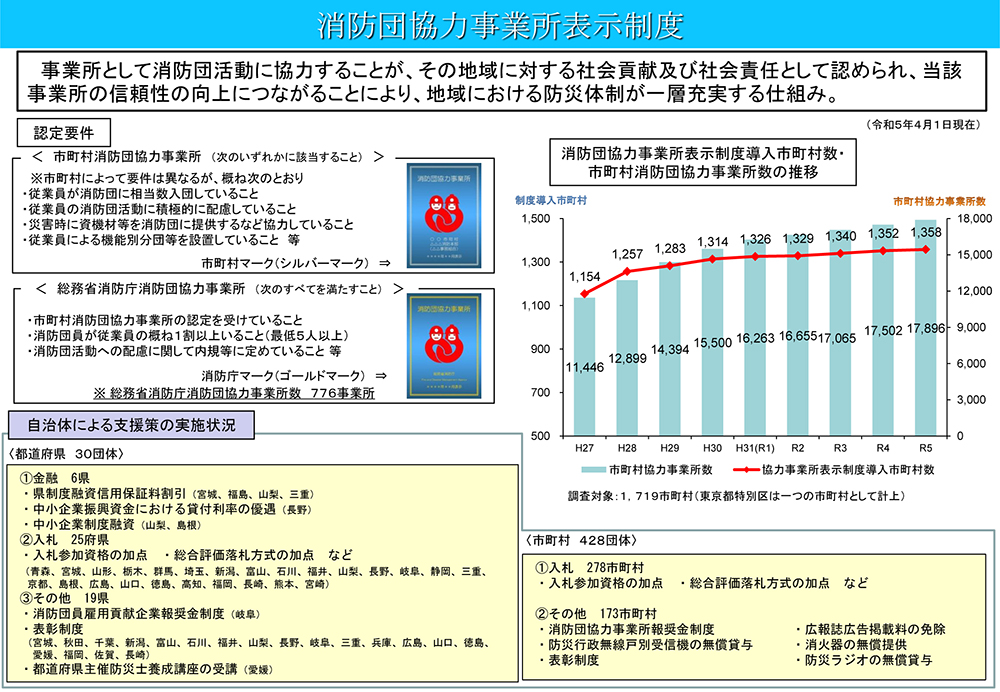

イ 被用者の入団促進

被用者である消防団員の割合の増加に伴い、消防団員を雇用する事業所の消防団活動への理解と協力を得ることが不可欠となっている。そのため、平成18年度から、「消防団協力事業所表示制度」の普及及び地方公共団体による事業所への支援策の導入促進を図っている(特集4-11図)。令和5年4月1日現在、当該制度を導入している市町村の数は1,358、市町村消防団協力事業所の数は1万7,896となっている。令和4年度消防庁長官通知では、未導入の市町村においては、本制度の活用により、企業等の消防団活動への理解を促し、被用者の消防団への入団促進につなげるよう周知している。

特集4-11図 消防団協力事業所表示制度

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

市町村消防団協力事業所のうち、特に顕著な実績が認められる事業所を総務省消防庁消防団協力事業所として認定しており、令和5年4月1日現在、認定事業所数は776となっている。なお、消防庁認定に当たっては、複数の事業所を持つ企業等は、企業等全体での認定も可能である。

また、令和4年9月16日に消防庁長官通知を発出し、日本郵便株式会社に対し、同社社員の消防団入団促進への協力を依頼している。

さらに、令和4年10月に総務省に発足した「郵便局を活用した地方活性化方策検討プロジェクトチーム」における検討を踏まえ、消防団等が郵便局と連携して行う入団促進や防災に関する取組について、優良事例を消防庁ホームページに掲載し、周知している。

ウ 女性の入団促進

(ア)消防団への入団促進

女性消防団員の割合は年々増加しているが、未だその数は少数にとどまっている。一方、消防団活動が多様化する中で、災害時の後方支援活動、避難所の運営支援等をはじめ、住宅用火災警報器の設置促進、火災予防の普及啓発、住民に対する防災教育・応急手当指導等、広範囲にわたる女性消防団員の活躍が期待されており、今後更に女性の入団促進に取り組む必要がある。

令和4年度消防庁長官通知において、女性消防団員数の増加に向けた取組の継続を働き掛けている。

(イ)女性消防団員の活躍の促進

消防庁ホームページ内に女性の消防団への入団促進を図るためのポータルサイトを開設し、女性消防団員の活躍の様子や活動事例等を掲載している。

また、女性消防団員の活動をより一層、活性化させることを目的として、「全国女性消防団員活性化大会」を毎年度開催している。全国の女性消防団員が一堂に会し、日頃の活動成果を紹介するとともに、意見交換を通じて連携を深めている。

令和5年度は、第28回大会を11月16日に石川県金沢市において開催した。

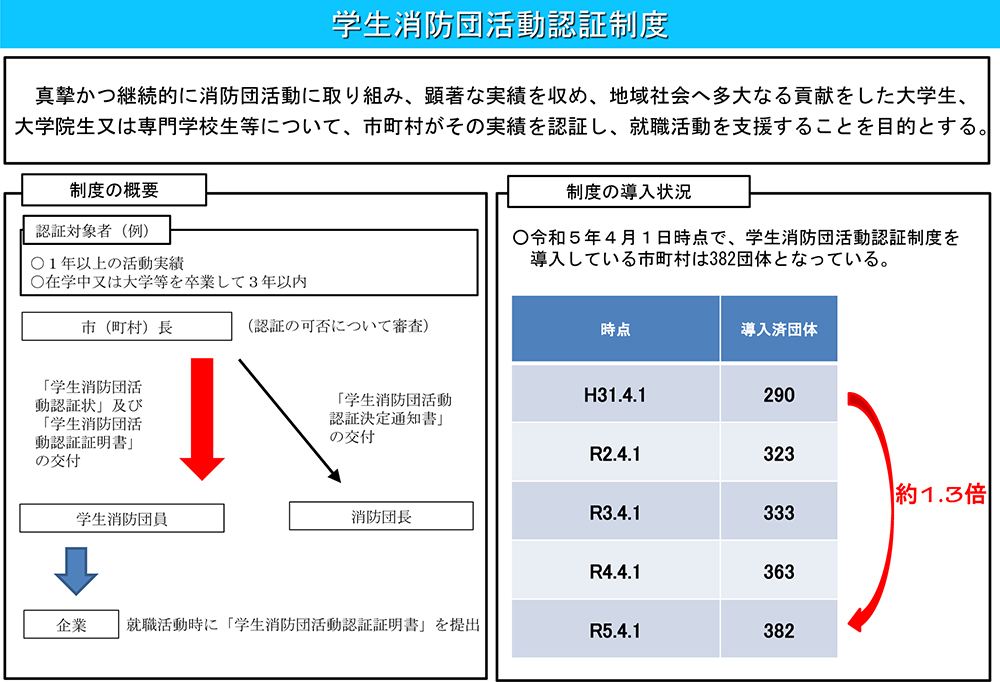

エ 学生の入団促進

学生は、現在又は将来の消防団活動の担い手として期待されることから、積極的な入団促進に取り組む必要がある。

消防団に所属する大学生、大学院生、専門学校生等に対する就職活動支援の一環として、平成26年11月から「学生消防団活動認証制度」の普及を図っている。この制度は、真摯かつ継続的に消防団活動に取り組み、顕著な実績を収め、地域社会に多大な貢献をした学生消防団員に対し、市町村がその実績を認証するものである。

令和5年4月1日現在、当該制度を導入している市町村の数は382となっている(特集4-12図)。令和4年度消防庁長官通知においても、大学等を訪問し、学生消防団活動認証制度の活用を働き掛けることなどにより大学生等の消防団への積極的な入団を促進するように各市町村に対して呼び掛けており、今後も引き続き導入に向けた働き掛けを行っていく。

特集4-12図 学生消防団活動認証制度

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

オ 将来の担い手育成

災害が激甚化・頻発化する中、自らの安全を守る能力を幼い頃から継続的に育成していく防災教育について、その充実に取り組むことが重要である。防災教育に、地域防災力の中核を担う消防団員等が積極的に携わっていくことは、消防団の活動に対する理解、ひいては地域防災力の向上にもつながるものである。

このため、消防庁では、文部科学省と連携し、「児童生徒等に対する防災教育の実施について」(令和3年12月1日付け通知)を発出し、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校において消防団員等が参画し、体験的・実践的な防災教育の推進に取り組むよう要請した。

また、高校生は、未来の消防団を担う層として、学業との両立に留意しつつ、早い段階で、消防団への入団に向けた意識啓発を行うことが重要であることから、令和4年度消防庁長官通知において、各地方公共団体に対し、高校生の機能別分団への入団の検討等について要請している。

カ 新たな社会環境に対応する団運営

災害の激甚化・頻発化等を踏まえ、消防団に求められる役割が多様化していることや、共働き世帯が年々増加していること、全団員に占める被用者の割合が増加していることなど、消防団を取り巻く社会環境が変化する中で、消防団の運営に当たり、消防団内部での幅広い意見交換や、市町村・地域住民との連携がより重要となっている。消防庁では、社会環境の変化に対応した消防団運営の普及・促進に向け、令和4年度から「消防団の力向上モデル事業」を実施している。「消防団DXの推進」「免許取得環境の整備」「災害現場で役立つ訓練の普及」「企業・大学等と連携した消防団加入促進」「子供連れでも活動できる消防団の環境づくり」といった様々な分野における地方公共団体の取組をモデル事業として支援しており、令和5年度は104件を採択している。なお、本事業を活用して実施された各地方公共団体の取組は、横展開を図るため、消防庁ホームページにおいて紹介を行っている。

(4)平時の消防団活動の在り方

ア 地域の実態に即した災害現場で役立つ訓練

近年頻発する豪雨災害などにおいては、消防団員が住民の避難誘導・支援や、逃げ遅れた住民の救命ボートによる救助を実施するなど、消防団が果たす役割は多様化している。こうした活動を安全に実施するためにも、風水害や地震、豪雪等、火災以外の災害に対応する訓練の重要性がますます高まっている。

消防庁では、救助用資機材等の整備に対する国庫補助や、救助用資機材等を搭載した多機能消防車の無償貸付け事業(詳細は(5)及び特集1を参照)を行い、消防団の訓練等を支援している。

一方で、様々な訓練を実施することが消防団員にとって過大な負担となるおそれがあることから、団員に過重な負担がかからないよう真に必要な訓練を効率的なスケジュールで実施するなど、地域の実情に応じて創意工夫を図ることが必要である。

イ 操法訓練・操法大会

消火活動の技術力の高さを競い、ひいては消防団全体の技術の向上を図るため、全国((ア)と(イ)を隔年で開催)、都道府県、市町村など、それぞれの段階で操法大会が運営されている。操法大会については、近年、大会を過度に意識した訓練の実施や、大会での行動の形式化といった指摘があることにも配意しつつ、適切な大会運営に努める必要がある。

全国消防操法大会については、主催者の一つである公益財団法人 日本消防協会が中心となって、見直しの検討を行うこととし、令和3年度には、消防庁も参画した公益財団法人 日本消防協会の「全国消防操法大会の操法実技に関する検討会」が3回に分けて実施された。検討の結果、出場選手が行っている操法実技に関して、現場活動の際に必要な要員の確認等とは異なる、いわゆるパフォーマンス的、セレモニー的な動作等を改めるため、全国消防操法大会における操法実施要領や審査要領等について一部見直しが行われた(令和4年10月29日開催の第29回全国消防操法大会から適用実施。)。

(ア)全国消防操法大会の開催

消防団員の消防技術の向上と士気の高揚を図るため、「全国消防操法大会」を開催している。令和4年度は10月29日に、千葉県市原市において第29回大会を開催した。

(イ)全国女性消防操法大会の開催

女性消防団員等の消防技術の向上と士気の高揚を図るため、「全国女性消防操法大会」を開催しており、令和5年度は10月21日に、東京都江東区において第25回大会を開催した。

(5)装備等の充実

ア 消防団の装備の充実強化

消防団等充実強化法の成立を契機として、消防庁では、消防団の装備等の充実強化に向け、平成26年の「消防団の装備の基準」(昭和63年消防庁告示)の改正のほか、以下の取組を行っている。

(ア)消防団の救助用資機材等の整備に対する国庫補助

「防災・減災、国土強靱化のための3か年緊急対策」に引き続き、令和2年12月11日に閣議決定された「防災・減災、国土強靱化のための5か年加速化対策」(以下、本特集において「5か年加速化対策」という。)として、消防団の災害対応能力の向上を図るため、国庫補助金(消防団設備整備費補助金(消防団救助能力向上資機材緊急整備事業))を創設し、令和5年度から新たに、補助対象資機材に水中ドローン及び高視認性防寒衣を追加している。

(詳細は特集1を参照)。本補助金の積極的な活用を通じ、消防団の装備の充実及び災害対応能力の向上を図っている。

(イ)救助用資機材等を搭載した多機能消防車の無償貸付

同じく5か年加速化対策として、市町村に対し、救助用資機材等を搭載した多機能消防車両を無償で貸し付け、訓練等を支援している(詳細は特集1を参照)。

(ウ)消防団へのドローン講習の実施

近年、災害が激甚化・頻発化している中、消防団の災害対応能力の向上、特に早期の情報収集能力の向上が求められており、ドローンの活用が急務となっている。そこで、令和5年度から「消防団災害対応高度化推進事業」として、消防学校に講師を派遣し、消防団員に対するドローンの操縦講習及びドローンから伝達された映像情報を基にした災害対応講習を実施し、消防団の災害対応能力の高度化を図る取組を行っている(詳細は特集5を参照)。

(エ)消防団拠点施設及び地域防災拠点施設の整備

各市町村が消防団拠点施設や地域防災拠点施設において標準的に備えることを要する施設・機能(研修室、資機材の収納スペース、男女別の更衣室・トイレ等)について、緊急防災・減災事業債をはじめとする地方財政措置等の活用により整備を促進している。

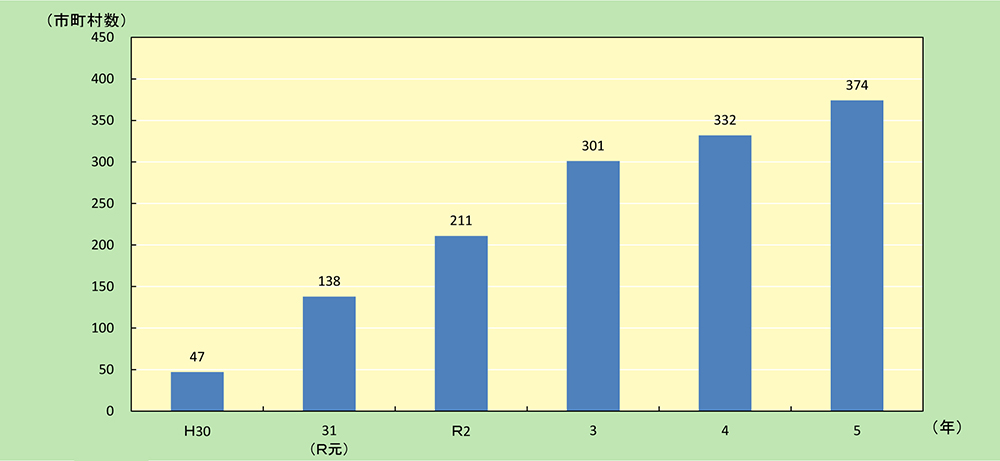

イ 準中型自動車免許の新設に伴う対応

道路交通法の改正により、平成29年3月12日から、準中型自動車免許が新設されるとともに、同日以後に取得した普通自動車免許で運転できる普通自動車の範囲は車両総重量3.5トン未満等とされた。これに伴い、車両総重量3.5トン以上の消防自動車を所有している消防団において、当該自動車を運転する消防団員の確保が課題となる。

そこで、消防庁では、平成30年1月25日、各地方公共団体に対し、消防団員の準中型自動車免許の取得に係る公費助成制度の新設及び改正道路交通法施行後の普通自動車免許で運転できる消防自動車の活用を依頼した。当該公費助成を行った市町村(特集4-13図)に対しては、平成30年度から地方交付税措置を講じている。

特集4-13図 消防団員の準中型自動車免許取得に係る公費負担制度を設けている市町村数の推移

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

(各年4月1日時点)

(備考)

「消防団の組織概要等に関する調査」により作成

さらに、「消防団の力向上モデル事業」(詳細は(3)カを参照)により、地方公共団体が実施する準中型免許等の取得環境を整備する取組を支援している。

ウ 消防団員のマイカー共済等

令和元年東日本台風(台風第19号)による災害出動などに伴い、消防団員が使用した自家用自動車が水没する被害が生じた。

このような急を要する活動のために、消防団員がやむを得ず、自家用自動車等を使用した場合において、原則、消防団員に個人的負担を生じさせることなく、安心して活動に従事してもらうことが必要であることから、消防団活動を下支えする取組として、令和2年4月1日から、公用車の損害共済事業を実施する法人が、消防団員が災害活動等で使用した自家用自動車等に生じた損害を補償する共済を開始した。あわせて、市町村が当該法人に支払う分担金に対しては、令和2年度から地方交付税措置を講じている。さらに、一部の民間損害保険会社において、同様の保険商品が販売されており、市町村が支払う保険料についても、令和3年度から地方交付税措置を講じている。