救急企画室

救急救命士などの救急業務に係る企画立案を担当

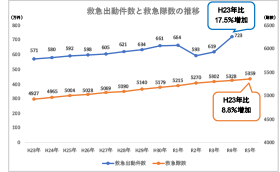

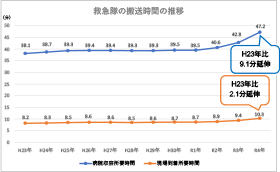

(1)救急業務の現状

令和5年4月1日現在、722消防本部全てにおいて救急業務が実施されています。 日本全国で、5,359隊の救急隊が運用され、約6万7千人の救急隊員(うち約3万3千人が救急救命士)が日夜国民の安心・安全のために活動しています。 令和4年中における出動件数は約723万件で、約623万人を搬送しており、出動件数及び搬送人員ともに増加しており、それに伴い現場到着所要時間や病院収容時間も延伸傾向にあります。 救急企画室では、さまざまな諸課題について現場の実情に応じた検討を行い、救急業務実施体制の充実・強化を推進しています。

(2)救急業務のあり方に関する検討会の開催

救急業務に関する施策は、消防関係者のみでは効果的な対策が行えず医療との連携が不可欠です。消防機関に加え救急医療の関係者が参画した本検討会を毎年度開催し、重点課題について検討し、制度改正や通知の発出を行っています。

(3)救急車の適時・適切な利用(適正利用)の推進

増加する救急出動件数に対して、救急隊数が追いついていない状況が続いています。今後も高齢化のさらなる進展を背景として、出動件数の増加が予測されており、地域の限られた救急車を有効に活用し、緊急性の高い症状を呈する人が優先的に救急車を利用してもらえる体制を確保することを目的として方策を進めています。

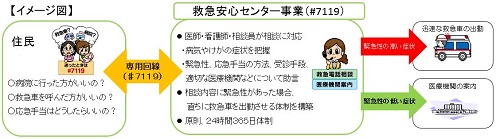

★#7119(救急安心センター事業)の全国展開(詳細資料)

国民が急な病気やけがをしたときに、救急車を呼んだほうがよいのか、今すぐ病院に行った方がよいのかなど、判断に迷った際に専門家(相談員、看護師、医師)からアドバイスを受けられる相談窓口です。

★各段階に応じた緊急度判定の推進

★消防庁では「Q助」(全国版救急受診アプリ)の無料提供を開始し、広く住民のみなさまに活用していただくよう強く推進しています。 本アプリは、該当する症状を選択すると、救急車を呼ぶべきかどうか「緊急度」の判定が可能です。また自分で病院に行く場合、地元の病院情報や移動手段の検索が可能となっています。

(詳細ページへ)

(4)応急手当の普及

救命効果の一層の向上を図るためには、救急業務の高度化とともに、AEDを始めとした応急手当が非常に重要です。救急企画室では、全ての人が応急手当を身に付ける場を提供するため、WEB講習も含めた様々なカリキュラムを提示し、全国の消防本部が工夫を交えた講習を実施することで、応急手当の普及啓発を図っています。

(5)その他

★情報難民ゼロプロジェクト

災害発生時に情報が届きにくいと考えられている外国人、高齢者及び障害者に迅速かつ的確に情報伝達するための環境整備を図っています。

外国人向け救急車利用ガイド

情報収集シート、コミュニケーションボード等の活用

救急ボイストラ

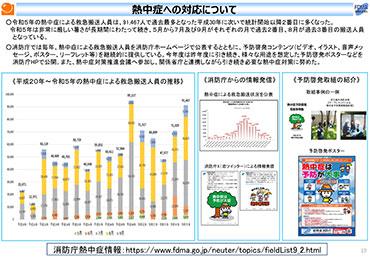

★熱中症対応

平成20年度から全国の消防本部に対し、夏期における熱中症による救急搬送人員を調査し公表。予防法等の普及啓発や予防対策のさらなる強化を図っています。